今年の4月にbrightonSEOに参加しましたが、秋のbrightonSEOにも参加してきました。4月より少し規模が小さくなったような体感で、関連イベントMeasureFestとも合体されていましたが、引き続き非常に衝撃的なイベントでしたので報告します。

今回も数多くのセッションがあり、すべてには参加できませんでしたが、参加して興味深かったセッションや、カンファレンス参加における新しい気づきや学びをまとめます。

◆話題のテーマ:「ビジビリティ」と「信頼」

計測、UX、EC、コンテンツ等、様々なテーマのセッションがあり、大半はやはりAIと関連していましたが、今回多くのセッションで何度も耳にしたワードは「ビジビリティ」と「信頼」だと感じました。

「ビジビリティ」とは、自社サイトが検索結果や生成AIなどのLLMに表示されることを示すだけでなく、サードパーティー媒体や、そのサードパーティー媒体が検索結果やLLMで引用された場合にメンションされる露出も意味しています。オウンドメディアだけで戦うのが難しくなってきており、他媒体でとにかくユーザーの目に留まる機会を増やしていくことが大事になってきていることを感じました。

また、ユーザーが検索やLLMで今までより数多くの選択肢に触れている中で、より信頼できるブランドが選定されがちであり、とにかくユーザーに見られるだけではなく「信頼」されて選ばれるようになることが重要なようです。

この「ビジビリティ」と「信頼」、そして他のテーマについて、以下の各セッションのレポートの中でまとめます。

◆AI時代の方向性

AI時代の変化や変わらないこと、今後の方向性について話すトークが多かったです。

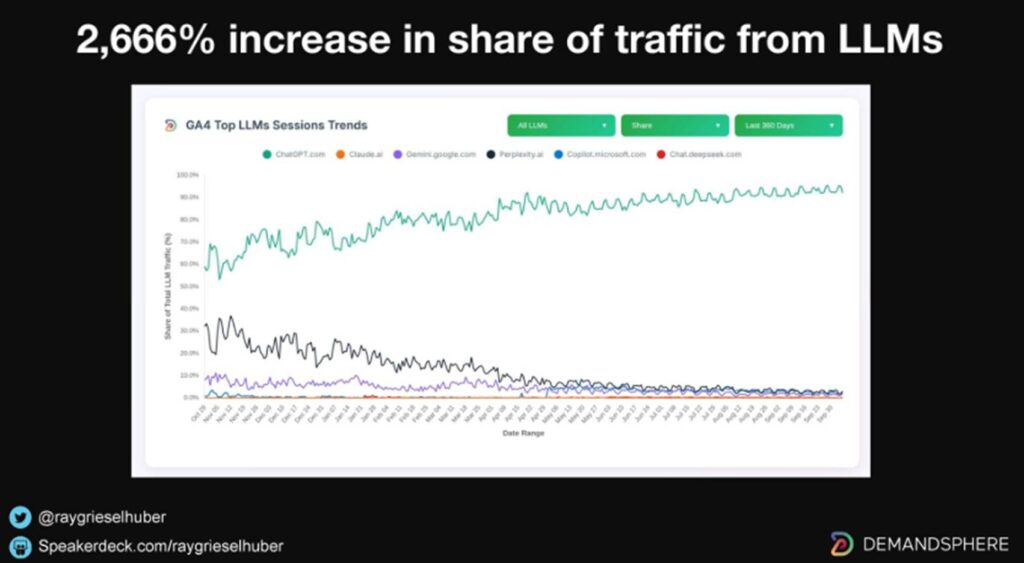

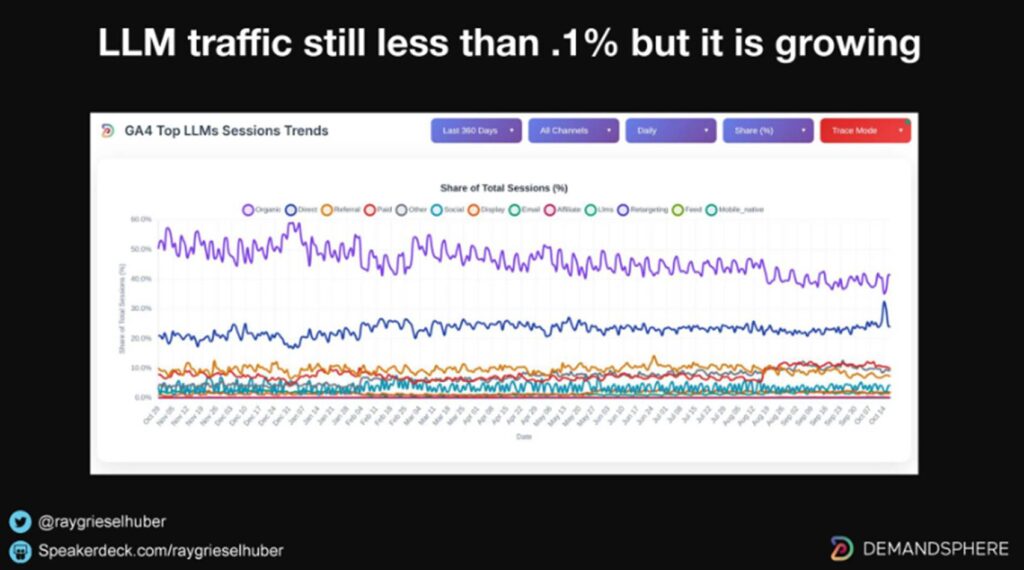

DemandSphereのRay Grieselhuber氏の「今の検索はすべてAI検索」というトークでは、LLMの流入シェアが直近2,666%上がっているものの、すべての流入の割合はやはり0.1%未満と述べられました。

「SEOが死んだ」のか、「すべてはただのSEO」なのかは話している人によって視点が変わりますが、そもそも論点がズレていて、検索は以前からAIに頼ってきたし、LLMの検索のベースが検索エンジンのデータになっていることが大半ですし、大事なのはユーザーの検索体験の変化に注目することと話していました。

Nick Lafferty氏の250M+のAI回答からの学びのトークでは、さらに詳細にLLMのトレンドについて聞くことができ、以下のXの投稿で主なポイントをまとめています。

AIの結果に引用されやすいもの

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) October 24, 2025

-JS実行なしでも確認できるもの

-人が読めるようなURL

-meta descriptionにページの内容を要略しているもの

-最新性が好まれて、新コンテンツが1日以内でも引用される

-まとめや比較記事

-SNSとUGCも殆どのLLMに引用される

-Googleの5位~10位のページでも引用される pic.twitter.com/45Je9j4ncO

また、MozのTom Capper氏のトークでは、以下のようにAI Overviews(以下AIO)のトレンドデータが取り上げられました。

AIOのインパクトの計測について by Tom Capper #brightonSEO

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) October 24, 2025

AIOの現状(US、UKとアイランドのデータより)

・出現が増えているが、直近減少も見られている

・クエリ種類でも業界でも差があるが、様々なクエリで出ていて、YMYLでも出現が多い

・割合はまだ少ないが、1位でないAIOの出現が増えている pic.twitter.com/tyj58SAEuZ

Cristiano Winckler氏のAIの革命についてのトークでは、ゼロクリック検索やAIOを見たユーザーの検索結果における直帰率のデータを出していましたが、今回のセッションの準備をする中でデータを4回も更新していると、時代の変化の速さや不安定さについて話していました。今の時代は特に、AmazonのJeff Bezos氏が過去に発言した大事なことを意識すべきだとも:「変わらないものを重視すればよい。」

Winckler氏いわく、トレンドを必死に追うよりも、以下の変わらない要件に注力すれば成功につながるでしょう。

- 権威性とナレッジベース作り

- テーマの文脈を網羅的にカバーする戦略

- ただのウェブサイト最適化ではなく、エンティティ最適化

- E-E-A-Tの強化

- マーケティング戦略のインテグレーション

brightonSEOの最後のクロージングセッションではMike King氏が今後のAI検索の接し方について話していました。

同時期に東京で開催されたFOUND ConferenceでMike氏のセッションを聞いた方は近しい内容を聞いていると思いますので詳細は省略しますが、大事なポイントは「SEOだけでは十分でなくなってきた 」ところです。

もちろん施策の観点からは、GEOやAIOへの対応はSEOの延長線上になりますが、そもそもSEOでGEOに十分なレベルの対策ができていないことがほとんどです。また、ユーザーの検索行動が変わってきており、今後ユーザーがよりAIエージェントに頼っていくでしょうから、大きく考え方を変えていく必要があります。

施策の観点ではクエリファンアウトへの対応(こちらについてはまた触れます)、権威性の強化、コンテンツの構造化、エンティティ重視のコンテンツ作り、フォーマットの多様化、UGCの活用、更新性の保持、構造化データマークアップの活用等、やるべきことは様々です。また、そもそもSEO、GEO以前に、どのチャネルでユーザーに接するべきか等、マーケティング戦略の全体像を見ることが何より大事です。

以降、いくつかのセッションをテーマ分けして、より具体的にアクションにつなげられるトークを紹介していきます。

◆AI検索時代の中でのブランドサイトとサードパーティー媒体の関係

自社のウェブサイトのあり方や、サードパーティー媒体の重要性については数多くのセッションで触れられていました。

Rachael Murdoch氏のセッションでは、そもそもウェブサイトに未来があるのか?と問われました。

検索結果でゼロクリックが増えており、リンクの獲得が難しく、若者では検索エンジンよりSNS内検索等が好まれ、SNSの投稿もほとんどウェブサイトにリンクしていない現状です。

今後は、SNSやソーシャルコマース、LLM内のショッピングや中国のWeChatのような何でもできるプラットフォームがウェブサイトの代わりになり得るでしょう。また、ウェブサイトの運用コストが高く、管理も手間がかかり、そもそもウェブサイトの運用をし続けて意味があるかと疑問に思われることがあるでしょう。

Murdoch氏の調査データでは、一つの媒体に投資するなら、ウェブサイトよりSNSに投資したいマーケターが多いという結果が出ていましたが、実際に現在どこからの流入が多いかのデータを見ると、業種にはよりますが、ウェブサイトからの流入が一番多い企業がほとんどでした。

ウェブサイトの代わりになるのは?

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) October 23, 2025

・LLMのショッピング

・ソーシャルコマース(TikTokショップ等)

・中国のWeChatのような何でもできるアプリ

等

但し、業界にはよるが、やはりパフォーマンスが高くインパクトが高いのは今もウェブサイト pic.twitter.com/rWMmIatTwh

またLLMの回答の元になるのもウェブサイトにあるコンテンツです。Murdoch氏が持っているデータではLLMの引用の中で、ブランドのサイトが25%程度の引用を占めています。

そのため、ウェブサイトはまだまだ捨てられない媒体であって、しばらくなくなることはないでしょう。

ただし、Jason Forbes氏によるAI検索を収益につながるセッションの中では、自社のウェブサイトを活用するだけでは十分でなくなってきたと話していました。

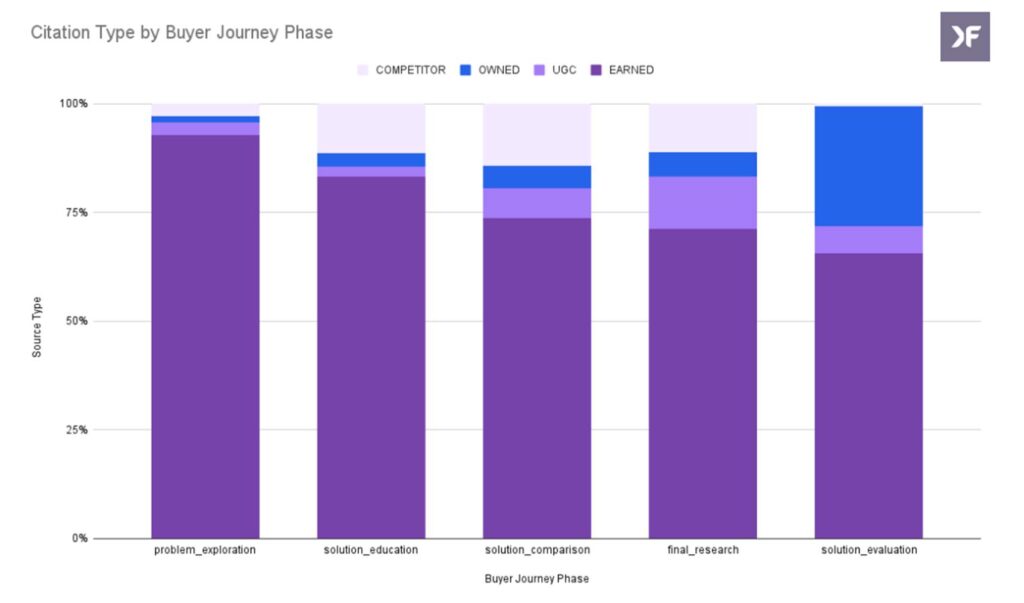

話の中ではXFunnel社のAIの4万件の回答と25万件の引用を分析したデータが紹介されました。

この調査では、LLMの全引用のうち、自社のウェブサイトの引用の割合は平均でわずか数パーセントでした。ユーザージャーニーの購入直前のフェーズにおけるLLMの利用では、自社ブランドサイトがMurdoch氏のデータ同様に25%以上の引用を占めていました。ただそれまでの段階のLLMの結果は、サードパーティー媒体の引用が圧倒的に多く、特にユーザージャーニーの中盤はUGCや競合サイトの引用の割合も多かったようです。

Forbes氏の顧客サイトについても、引用の全体の5%~10%程度のみがブランドサイトであることが多いと話されていました。

先程紹介したMurdoch氏のデータとは数値がかなり異なるため、やはり業界やユーザージャーニーのステージによって大きな差がありそうですが、どちらのデータでもLLMでは「ブランドサイトの引用は比較的に少なく、サードパーティー媒体やUGCが多い」ことがわかります。

実際に自社の業界、自社の引用状況を確認するには、LLMの回答の調査を行うと良いです。調査の際には、Forbes氏はSemrush等のツールで競合を確認したり、実際にLLMに500~1000件のプロンプトを投げることを推奨しています。しかも、LLMと契約している媒体の連携構造上、APIを利用するとユーザーに表示される回答と大分差があるとのことで、APIを使わずに調査することが重要であり、手間がかなりかかるそうです。

大量の回答に対してはトピックモデリングを行い、重要なテーマをパターン化して分析を行っていくと良いです。引用が多いサードパーティー媒体や、簡単に掲載してもらえそうなサードパーティー媒体を特定して掲載されるように、または掲載内容の最適化を行うように取り組んでいくことや、マイナス評価が多い媒体を特定して評価を上げていく対策をするのは、重要な媒体での良好なビジビリティを上げていくのに有効な取り組みです。

KPIは今色々議論されていますが、例えば全体の引用のShare of Voice(SOV、競合と比較した全体の引用の割合)をモニタリングしていくと、施策の効果があったかが図れるようになります。

◆デジタルPRと信頼作り

多くのトークでは信頼とデジタルPRの重要性が話されました。

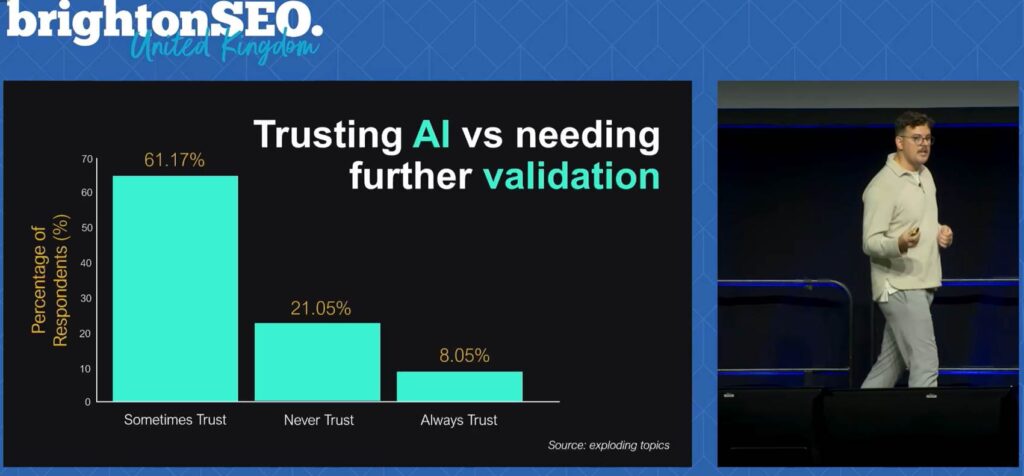

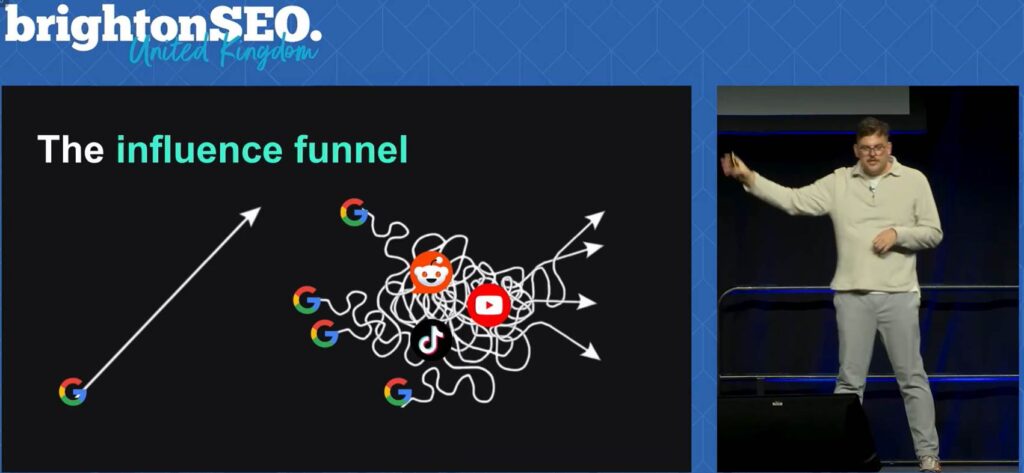

Simon Wiley氏の「今は何が検索されているか」のトークでは、現在TikTokやブログ、掲示板で誰もがコンテンツを作れるようになったことを話していました。クリックは段々されにくくなっていて、順位だけでの戦いでなくなっています。現在はコンテンツの質だけではなく、「信頼」が非常に大事になっていて、ユーザーがAIの生成結果やコンテンツを見て、そのまま受け止めるのではなく、ユーザーなりの審査を行うようになっています。

例えば、Redditのような掲示板で他のユーザーの経験を見て相談したり、YouTubeで使い方や見え方を確認したり、色々確かめてから購入に進むことが多く、ユーザーには色々なプラットフォームでのアプローチが必要です。

サードパーティー媒体はLLMで取り上げられやすいだけでなく、実際にユーザーに多く使われて、購入や予約を決めるための大事なステップになっています。

Flo Powell氏のトークではデジタルPRがどのようにROIにインパクトを与えるかが話されていました。

評判が良い会社の方が多くの利益を生み出して、評判が悪くなると利益にも大きく響きます。

効果的なデジタルPRがROIに良い影響を与える項目と、各項目別に効果が出ているか確認するべき指標をまとめます。

①ブランド認知につながる

- ブランド認知の調査

- 自然検索の流入を確認

- ソーシャルリスニング

②SEOを支援する

- リファラーと自然検索からの流入数

- 外部リンクと引用数

- ドメインオーソリティ

③SOV(Share of Voice、競合と比較した全体の引用の割合)

- 自社と競合の引用

- ソーシャルリスニング

④採用強化

- 応募者数と質

- 採用ページへのアクセス数

- 投資の増加

- 見込み投資家からの連絡数

- 投資家向けページへのアクセス数

⑥ブランドの安定化

- ブランド評価の計測

- ブランドメッセージの認知度

- 危機からの回復時間

⑦売上への貢献

- リード獲得

- 長期的な売り上げ傾向

- 顧客獲得の調査

ブランドの認知度や安定化、SOVはSEOやLLMからの引用にも関係していて、デジタルPRが今後のSEOに今までよりも強力になるでしょう。

コガンも参加している女性向けSEOコミュニティWomen in Tech SEOからErin Simmons氏が信頼作りに効果的なコミュニティの活用について話しました。

ユーザーは日々ウェブ上の選択肢に圧倒される中で、信頼できるウェブサイトやブランドを見つけ出しています。またその信頼を一番得やすいのはブランド以前の「人」です。

ユーザーがブランドについてのポジティブな情報をSNS、掲示板やSlack等のオンラインコミュニティで発信すると、ブランドへの信頼に繋がります。メンションが多いブランドはAIでも引用されやすくなります。様々な媒体でのビジビリティを上げることを目的にする前に、ユーザーとコミュニケーションを取って、役に立つことを目的にして信頼を得ていけば、自然とビジビリティ向上にもつながります。

その取り組みの中でも、「コミュニティ」が非常に効果的な手段です。

例えば、Women in Tech SEOのSlackグループでメンバーの質問に積極的に回答するメンバーは段々信頼されていき、口コミマーケティングで認知度が上がっていき、結果的にビジネスやカンファレンスの登壇機会につながったりもしています。

各業界では様々なコミュニティがあり、まずは自社の業界で存在するコミュニティを見つけて参加して、どのようなニーズがあるかの把握から始めて、会話に参加し、他の参加者に役立つ情報や質問への回答をしていくと良いでしょう。

またコミュニティの運営者と協力して、一緒に何らかの取り組みを行っていけるとさらに認知度や信頼作りにつながります。大変ですが、自身でその業界のコミュニティを作っていくことも手段の一つです。

ウェブの「コミュニティ」が非常に信頼つくりに役立つ。

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) October 23, 2025

自分のコミュニティを作らなくても、既に存在するコミュニティに参加して、どのようなニーズがあるか状況を把握して、会話に参加したり、コミュニティとの協力から始めると良い。

自分らしく、定期的に、人に役立っていくと信頼につながりやすい pic.twitter.com/Oqlef6sGBZ

◆AI時代の施策

具体的な施策や最適化ポイントについてのトークも多かったので、いくつかピックアップしてご紹介します。

Tamara Novitovic氏による「1位がなくなった時代で勝つには」というテーマのトークでは、AIO等に引用されやすいコンテンツの話をしました。

AIOに引用されやすくするために、コンテンツの品質、正確性、関連性、また最新性に注目します。

そして、多くのサイトで指名検索からの流入が増えて、非指名が伸び悩んでいるようなデータも見られているとのことで、ブランドの認知に注力すべきです。

LLMに引用される確率を上げるためには以下が効果的でしょう。

- LLMに認識されるフォーマット、評価されやすい構造でコンテンツを作る

- ブランドのエンティティで信頼を得る

- ウェブ上でメンションされる

- コンテンツを定期的に更新する

- コンテンツのフォーマットを多様化する

引用される可能性を上げるには

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) October 23, 2025

・マシンに認識できるフォーマットを意識する

・ブランドエンティティで信頼を得る

・メンションされる

・コンテンツを定期的に更新する

・フォーマットを多様化する pic.twitter.com/jgCAC5uCxx

Jon Earnshaw氏の対話の時代についてのトークではユーザーの検索行動の変化とそれに応じて必要な対応について話されました。

AIモードの導入で検索の形が大きく変わっていき、Googleが今年末をめどにさらに検索が大きく変わることを宣言しています。

キーワードのSEOよりクエリの検索意図が大事である話は前からありますが、最近「クエリファンアウト」が重要な概念になっており、複数のレイヤーを持つテーマの網羅性が今までよりも大事です。

ユーザーが検索エンジンやLLMに問う1つ目の質問だけではなく、2つ目、3つ目の質問、質問の方向展開の想定をして様々な検索意図への回答を用意するコンテンツが検索でより勝ちやすい時代になってきています。

1つ目の質問だけではなく、2つ目、3つ目の質問、質問の方向展開の想定をしたコンテンツの網羅性が大事となる。

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) October 23, 2025

また、動画、音声のコンテンツがより表示されやすくなるため、フォーマットの多様化が大事。 pic.twitter.com/kmuDbpZ718

James Hocking氏によるAI検索でのSchemaの役割についてのセッションでは、ChatGPT等の検索システムがSchemaによってページをどのように理解しているか、その理解にどのように役立ているかの話でした。

ChatGPTなどの生成AIはどのような技術をどのように処理しているかの明確な資料を公開していないため、あくまで業界の各種実験や論理に基づいた仮説であることを意識することが大事です。

ChatGPTをはじめとしたGemini以外のLLMの検索システムはJavaScriptを処理しておらず、ページのHTMLの中身を見ているのが現状です。

そのため、以前からJavaScriptに依存するコンテンツは認識されず、重要なコンテンツはJavaScriptをオフにしても見られるようにする必要があると言われていますが、Schemaを使うことで、さらにコンテンツをより適切に理解してもらうための工夫ができるとのことです。

まずはHTML5の規約に従って見出しタグ等構造の基盤がしっかりできているページの方が理解されやすいでしょう。

また、そうでないサイトの場合では、Schemaの構造化データマークアップを活用することでよりコンテンツの構造が理解されやすくなるでしょう。

Hocking氏がその仮説の見え方のシミュレーションでSchema有無のページの処理例も用意しました。

更に、構造化データの活用はコンテンツの理解に役立つ(画像1枚目はSchemaなし、2枚目Schemaありの処理の例)。

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) October 23, 2025

まだ業界で採用が進んでいないLLMs.txtでも、他の物でも、今度はマシンに理解できるフォーマットでのコンテンツの提供が大事になるでしょう、とのこと。 pic.twitter.com/4VQKQ50hgG

LLMの内部処理はまだ不明確なことが多く、実際にSchemaの導入でLLMの理解が変わる保証はありませんが、導入のハードルはさほど高くないはずなので、いくつかのページで試してみて効果を確認しても良いでしょう。

施策という観点では、どのセッションも何か新しく特別なものが紹介はされていませんでしたが、SEO施策の延長やSEO施策の強化、包括的なマーケティングの話が多く興味深かったです。

◆AI時代での計測とKPI

前述したように多くのトークでは、ゼロクリック時代なのでクリックをKPIにするのではなく、ビジビリティやSOV等、新しいKPIを持つ必要性が話題に出ていました。

そして、今のAI時代は過去に使用されていたサーバーログの計測が再度重要になってきているようです。Jérôme Salomon氏のセッションでは、サーバーログを使ったAIボット(クローラー)のアクセス計測が今後欠かせないと話されていました。

AIボットにはモデル学習用のものと、検索用のものがあり、モデル学習用のものはGooglebotに動きが似ており、ひたすらアクセスできるページをクロールしている傾向ですので、ログ分析からの気づきはさほどないようです。一方ユーザーのプロンプトによって発生する検索用のユーザーボットは興味深いです。

このクロールは表示回数に類似するが、低品質コンテンツは引用されない場合や1プロンプトに対して複数のページがクロールされる場合があるので著しくはない

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) October 23, 2025

但しAI検索ビジビリティの推移の確認、どのページがよくクロールされるかの確認等に役立つ

クリック÷クロールで大よそのクリック率も計算できる pic.twitter.com/4TJZbQW2VB

現在、自社サイトがどれくらいのLLMで引用されているか確認できる正確な方法やツールがないため、こちらのログ分析のAIユーザーボットのアクセス数が最も近い数値になるでしょう。

サーバーログによるユーザーボットのアクセス推移を確認すれば、LLMでの検索のプロンプトに自社が引用されることが増えた、減ったという傾向を確認することができます。

GoogleでヒットするのにLLMで引用されないページの確認、クロールされるのにクリックに繋がらないページの確認、引用されやすいページの特徴の分析にも役立ちます。

また、404等エラーのURLへのアクセスも確認できる、ハルシネーションによって作られたURLを確認できて、今存在しないコンテンツのアイデアへの発見にもつながります。

アユダンテでも直近サーバーログでAIボットの計測をした考察記事を出していますのでどのようなデータが確認できるかご参照ください。

今回もbrightonSEOではトーク以外にもカンファレンス参加者が15人程度話し合うラウンドテーブルというものがあり、コガンはSEOとAIについてのものに参加しました。その参加者の一人がイギリスにある動物園の担当者でしたが、ウェブサイトがLLMに引用されるものの、クリックにはあまりつながらないと悩んでいました。その話し合いの中で、動物園のような施設はLLMで営業時間やチケットの買い方等様々な情報を調べれば疑問が解決され、クリックなしでの来訪につながる可能性があるという仮説が出ました。ローカルビジネスは特にクリックだけではなく実際の来訪数の推移や来訪者へのアンケートでの経路計測等を行っていく必要が出てくるのではないかと、今後KPIへの考え方を変えていく必要性を感じました。

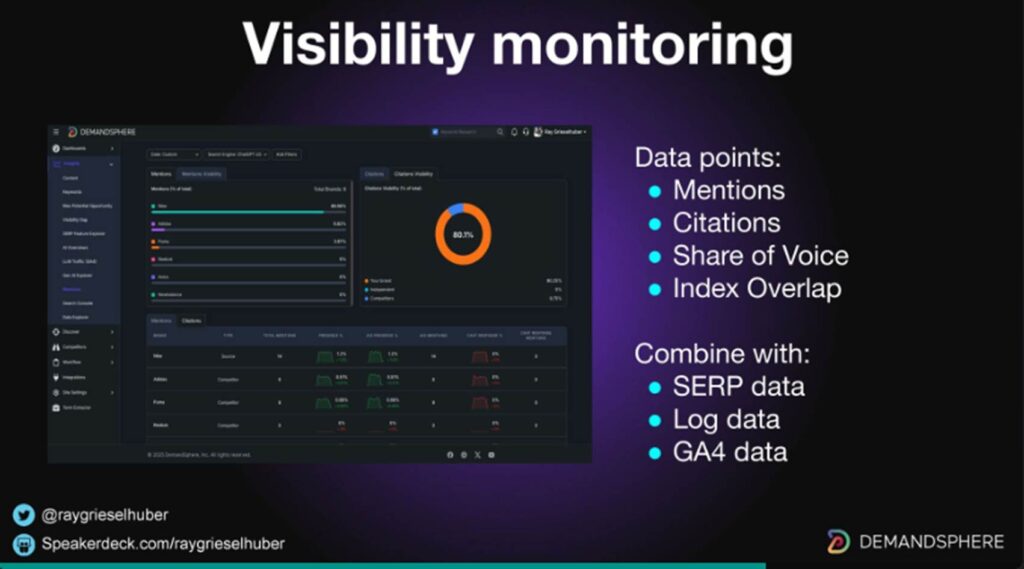

また全体的に多くのセッションの中で、様々なサードパーティーツールを使って計測できるウェブ上のビジビリティやSOVが今後需要なKPIになるという話が繰り返されていました。

Ray Grieselhuber氏のセッションのモニタリングまとめが分かりやすく、ビジビリティはメンション、サイテーション、SOV、検索エンジンのインデックス重複を確認しつつ、SERP、アクセスログとGA4のデータと組み合わせると効果的と言っていました。

◆まとめ

今回も非常に濃い二日間となりたくさんの刺激をもらって終わりました。

改めて今回のカンファレンスの大枠をまとめますとAI検索においてもSEOの取り組みが非常に大事です。

ただし、そのSEOの中でも、今まではあまり注目してきていなかったフォーマットの多様化やコンテンツの網羅性の拡大、JavaScriptへの対応など、特に力を入れるべき部分がありそうだなと感じました。

また、自社のオウンドメディアだけでは不十分で、デジタルPR活動、UGCに対しての取り組み、ウェブ上でのメンションが非常に大事であり、いかにユーザーのジャーニの各ステージにおいて、様々な媒体で目に留まり、信頼を得て選んでもらえるかが重要だと思いました。

SEOはこれからも死なず、包括的なWebマーケティングと並走していき、SEOをする私達はその中で何ができて、どこで一番結果を出せるか検討しながら進化していくことでしょう。