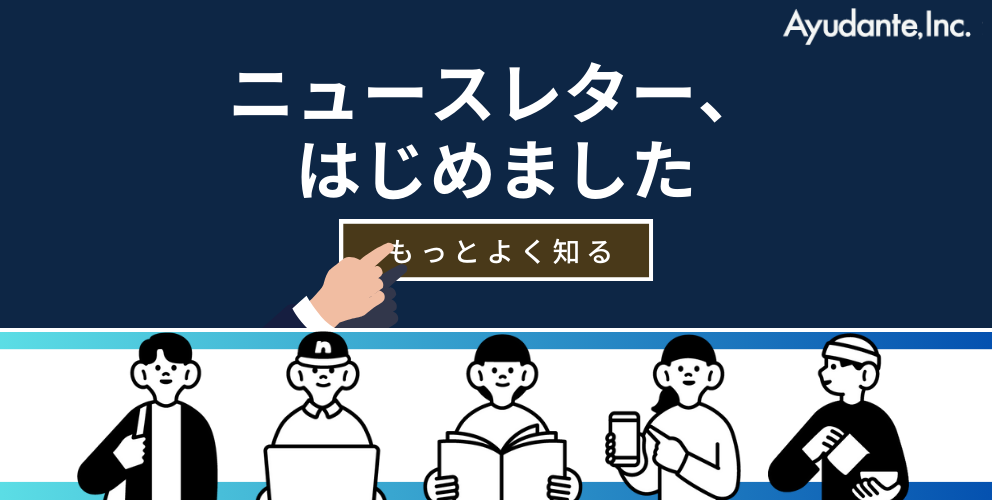

Google Ads Decodedは、Google Ads LiaisonのGinny Marvinさんがホストを務める新しいポッドキャストです。テーマは一貫してGoogle広告です。Google社内で実際にプロダクトやキャンペーンタイプに携わるメンバーが登場し、最新の機能や活用方法、今後の展望を解説します。

この記事では、2025年9月5日に公開された第2回エピソード「デマンド ジェネレーションキャンペーンで成果を高める方法」を紹介します。ゲストはGoogleのデマンド ジェネレーションプロダクト開発責任者、Sarah Hathiramaniさんです。

Google内部の担当者が直接説明するため、情報は信頼性が高く、「Googleが本来どのように広告を使ってほしいか」という意図を知ることができるのも大きな特徴です。

ポッドキャストで共有された主な内容を整理しながら、私自身の意見やコメントも交えて解説していきます。なお、Google が示す推奨方法が必ずしも唯一の正解ではない点も意識して読んでいただければと思います。

________________

目次

- デマンド ジェネレーションキャンペーンの進化と現状

- キャンペーンの役割とカスタマージャーニー

- 配信先とチャンネルの拡大

- クリエイティブとアセットの多様化

- 最適化されたターゲティング

- 新しい「目標クリック単価入札戦略」について

- リード獲得アカウントでの活用

- その他の共有

- デマンド ジェネレーション活用3つのヒント

- まとめ

1. デマンド ジェネレーションキャンペーンの進化と現状

📌要点

過去1年間で、Googleはデマンド ジェネレーションに関して60以上の新機能やシステム改善をリリースしました。これは新しい機能だけでなく、目に見えないシステム面での改善も多く含まれており、その目的はキャンペーン全体のパフォーマンスを向上させることにあります。

以前デマンド ジェネレーションを試して十分な成果が得られなかった広告主にとっても、現在の改善された環境であれば、改めてテストする価値があります。

💡筆者の考察

この点は特に重要だと思います。多くの広告主は、初期のパフォーマンスに基づいてデマンド ジェネレーションに対してネガティブな印象を持ったかもしれません。しかし、現在のデマンド ジェネレーションは、1〜2年前の姿から大きく進化しています。数多くの機能追加やシステム改善を見る限り、Googleがデマンド ジェネレーションをパフォーマンス重視の中核的なキャンペーンタイプにしようとしているのは明らかです。過去に期待外れだったとしても、今は再検討に値するタイミングだと言えます。

2. キャンペーンの役割とカスタマージャーニー

📌要点

デマンド ジェネレーションは、広告主が既に他のSNSで展開しているキャンペーンをYouTubeに拡張できるキャンペーンタイプとして紹介されています。これにより、他のSNSを使っていないYouTubeのみを利用している大規模なユーザー層にリーチできます。

Googleが最初にデマンド ジェネレーションをリリースした当初は、キャンペーン名のとおりミッドファネル(認知の後の比較・検討段階)のソリューションとして位置づけられていました。しかし、ユーザーのYouTubeの使い方の変化とデマンド ジェネレーションシステムの継続的な改善により、その役割は広がり、ロー・ファネル(コンバージョン獲得)でも成果を発揮できるようになっています。

この1年で、キャンペーンの広告マッチングの仕組みは大きく進化しました。以前は「ユーザーと広告をマッチングする」ものでしたが、現在では「ユーザーが関心を持ちそうな商品やサービスにマッチングする」形へと、大きく変わっています。

こうした改善により、デマンド ジェネレーションは成果を上げやすくなり、今年のGoogle Marketing Liveで発表されたPower Packに追加されています。

💡筆者の考察

印象に残ったのは、YouTube配置への力強い“推し”でした。

デマンド ジェネレーションの運用ではこの点が見落とされがちで、実際には静止画バナーに依存する場合も少なくありません。しかし忘れてはいけないのは、デマンド ジェネレーション広告が配信できるチャンネル(配信面)の中でYouTubeは最大級のオーディエンス規模を持ち、最適化に活用できるデータも最も豊富です。

もう一つ興味深い点として、デマンド ジェネレーションがPower Packに追加されたのは今年が初めてということです。特に注目されたのは、ユーザーと商品・サービスを結びつける仕組みのアップデートです。このマッチングの改良で効果が高まり、最終段階に至ったのは比較的最近です。

3. 配信先とチャンネルの拡大

📌要点

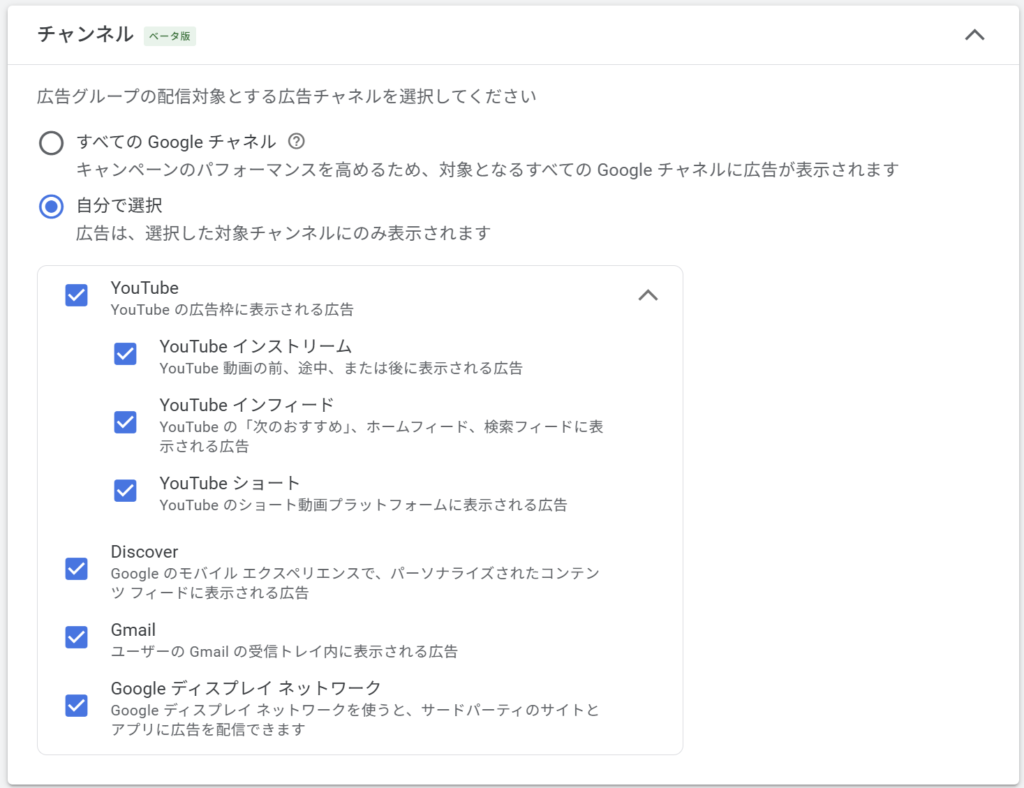

デマンド ジェネレーションキャンペーンでは、広告の掲載先がさらに拡大して、現在はディスプレイネットワークも利用できるようになりました。ディスプレイネットワークの追加によって、成果向上が見込めるとして、Googleはこのチャンネルにも配信することを推奨しています。

同時に、Googleはチャンネルコントロール機能を導入しました。これにより、広告をどこに出すか/出さないかを柔軟に設定できるようになり、キャンペーンの目的に応じてオン・オフを切り替えることができます。また、この機能により、チャンネルごとにクリエイティブを調整することも可能になっています。

最後に、Googleマップへの配置もベータ版として提供されています。これにより、ローカル意図の強いユーザーにリーチする新しい機会が生まれます。

💡筆者の考察

明確でない点のひとつは、デマンド ジェネレーションをディスプレイネットワークで配信する場合と、標準のディスプレイキャンペーンとの違いです。私の経験では、標準のディスプレイキャンペーンは長い間Googleによって積極的に改善されておらず、他のキャンペーンタイプに比べて成果が弱い傾向があります。表面的に成果が良く見える場合でも、コンバージョンの質が非常に低いケースも少なくありません。

このため、デマンド ジェネレーションのディスプレイネットワーク配信で標準ディスプレイと異なるアルゴリズムやバックエンドが用いられているかは不明です。情報がない以上、拡張時は慎重な検証が不可欠です。

また、標準ディスプレイキャンペーンでは非常に低いCPAで大量のオンラインコンバージョンを獲得できる一方で、リードの質が極めて低く、スパムのようなリードが多く含まれることもあります。同じことがデマンド ジェネレーションで起こるかどうかはまだ分かりません。そのため、ディスプレイネットワークを活用する際には、CPA(獲得単価)だけでなくコンバージョンの質も厳密に監視することが欠かせません。

4. クリエイティブとアセットの多様化

📌要点

デマンド ジェネレーションキャンペーンは、多様で柔軟なクリエイティブフォーマットを活用すると最も効果を発揮します。Googleは、広告をユーザーが利用しているチャンネルの形式にできるだけ近づけるため、画像と動画の両方を活用することを推奨しています。

デマンド ジェネレーションのために一から動画を制作する必要はありません。代わりに、既存のSNS広告キャンペーンで成果の良かったコンテンツを再利用し、Googleが提供しているツールを使ってトリミング/拡張など調整できます。

また、動画や画像の自動フォーマット調整を有効にすることもできます。これを使えば、広告は掲載先に応じて最適な形で表示されます。調整機能は必要に応じて個別にオン/オフを切り替えることが可能です。

最後に、商品フィードが利用できる場合は必ず活用すべきです。これにより、より関連性の高いコマース向けフォーマットでの配信が可能になります。

💡筆者の考察

今回も、動画への強い注力が示されているのは興味深い点です。動画の重要性は、多くの広告主にとって十分に意識されていないことがあります。既存のSNSキャンペーンで使った動画アセットを再利用するという提案は、実務的なアプローチだと感じます。完璧なクリエイティブを待つよりも、まずは手元にあるもので素早く始め、その後で最適化していく方が効果的です。

自動調整やGoogleのクリエイティブ拡張機能も有効ですが、注意が必要です。画像や動画に文字をあまり載せない海外向けのスタイルのアセットに最適化されているからです。一方、日本でよく制作される文字を多く重ねたクリエイティブが、そのままでは自動的に調整や拡張しにくいことが多いです。

そのため、次の2点を推奨します:

- クリエイティブの自動調整機能をオンにする前に、意図しない結果にならないか確認する。

- 可能であれば、文字の重なりが少ないアセットを準備すること。これによりGoogleの自動フォーマットで良好な結果が得やすくなり、広告配信の最大化につながります。

Google広告の関連リンク:

クリエイティブの画像拡張機能について

動画拡張について

自動生成される動画広告について

5. 最適化されたターゲティング

📌要点

Googleは「最適化されたターゲティング」の活用を強く推奨しています。この機能を使うことで、システムが持つあらゆるユーザーシグナルを活用でき、より高いパフォーマンスを実現できるからです。スピーカーのSarah Hathiramaniさんが、この機能こそが現在の環境で成果を上げるための有効な手段であると、強調しました。

さらに、Googleのシステムが直接は保有していないユーザー情報(たとえばリマーケティングリストやユーザーに関する詳細な情報)を広告主が保有している場合は、それを広告システムに提供することでターゲティングの精度をさらに高められます。

もちろん、この機能はオフにすることもできますが、使う/使わないを判断する前にまずはテストすることが強く推奨されています。

💡筆者の考察

私自身の経験からも、最近の「最適化されたターゲティング」は良い成果をもたらすケースも多いです。さらに、もし「最適化されたターゲティング」のオーディエンスで十分な成果が得られない場合は、その配信が自動的に縮小され、予算が無駄に消費される心配はありません。

私の推奨は、まずGoogleにできる限り質の高いユーザーデータを提供してキャンペーンのターゲティングを設定することです。たとえば、強力なリマーケティングリストや関連性の高いオーディエンスを用意することが挙げられます。そのうえで、キャンペーンが十分な数のコンバージョンを蓄積した段階(明確な基準はありませんが、月あたり約50件を目安)で「最適化されたターゲティング」を有効にするのが望ましいと考えます。

6. 新しい「目標クリック単価入札戦略」について

📌要点

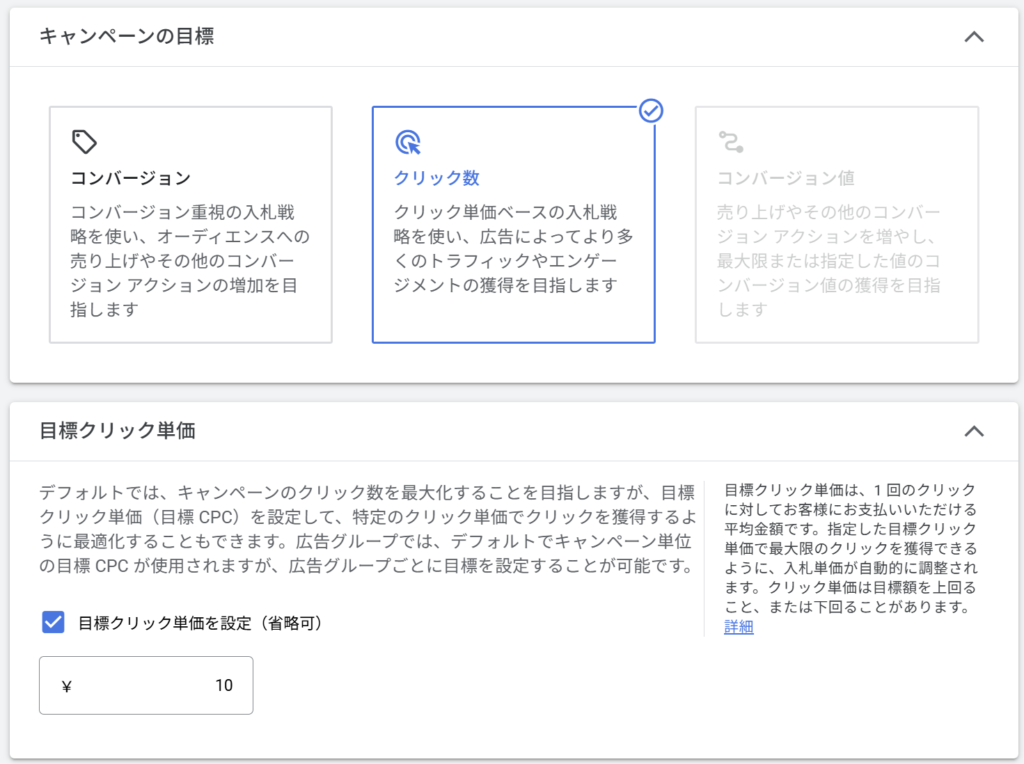

新しい入札戦略として、デマンド ジェネレーションキャンペーンに目標クリック単価(tCPC)入札がリリースされたばかりです。KPIが設定した効率目標の範囲内に収まっている限り、予算を上限なく拡大できる企業向けのオプションです。ロジックとしては、目標CPA戦略と目標ROAS戦略と同じ考え方です。

💡筆者の考察

デマンド ジェネレーションキャンペーンに目標クリック単価入札戦略はリリース直後で、当初はその使いどころが腑に落ちていませんでした。クリックをできるだけ多く獲得したいなら、CPCは低ければ低いほど良いはずでなぜ目標CPCを設定して、結果的にCPCが上がる可能性を許容するのか?という疑問があったからです。

そのため、今回の説明は有益でした。目的は明確で、指定した効率目標を満たし続ける限り、実質的に無制限の予算で運用できる状況に対応するための戦略だと理解できました。

7. リード獲得アカウントでの活用

📌要点

今では、リードデータをGoogleにプライバシーを保ったまま送信する方法が複数用意されています。これによりシステムは「どのユーザーが高価値なのか、低価値なのか」を理解でき、Google広告の配信を高価値ユーザーに向けて効率的に最適化できるようになります。

💡筆者の考察

リード獲得を目的とするアカウントでは、リードの量と同じくらいリードの質も重要です。この観点からすると、リードデータを共有してシステムに高価値ユーザーを学習させるのは有効なアプローチだと思います。ただし、デマンド ジェネレーションキャンペーンは他の多くのGoogle広告キャンペーンタイプとは異なり、単一のコンバージョン目標しか設定できないという制約があります。この点が追加データの活用を難しくする可能性があります。

私の理解では、この提案を最も効果的に実現する方法はコンバージョン値の活用です。具体的には、高価値ユーザーからのコンバージョンには高い値を設定し、そのうえで「コンバージョン値の最大化」入札戦略を使うことです。

この方法を取ることで、広告主は「量」だけではなく「質」を重視する方向にシステムを導き、デマンド ジェネレーションをよりビジネス成果に直結した形で運用できるようになります。

8. その他の共有

📌新機能

・YouTubeにおけるiOS向けWeb to App Connect:広告をクリックしたユーザーが直接モバイルアプリに遷移できる機能。

・オンライン/オフラインの多様な販売経路を横断し、単一のプロモーション内で成果の計測と最適化を行う機能。

📌今後予定されている機能

・広告の関連性やパフォーマンスを高めるためのシステム改善。

・ブランドのコントロールを維持しつつ、アセットを生成するための新しい方法。

・EC系広告:スムーズなチェックアウト体験、アプリ内購入、ショッパブルフォーマット。

💡筆者の考察

ここで紹介された内容に特に新しくありません。これらの多くは2025年5月のGoogle Marketing Liveですでに発表されていたものだからです。

ただし注目すべきは、新機能の追加だけでなく、デマンド ジェネレーションのシステム自体の改善が継続している点です。過去1年間に60を超える機能追加があったにもかかわらず、Googleは依然として広告の関連性やパフォーマンス改善といったシステムレベルの強化に力を入れています。

このように継続的なシステム改善への取り組みは、Googleにとってデマンド ジェネレーションが広告環境の重要な柱であることを示しています。

9. デマンド ジェネレーション活用3つのヒント

📌要点

1. SNSキャンペーンで設定している目標やキャンペーン設定をままでデマンド ジェネレーションに取り入れること。

2. パフォーマンスの高い既存のクリエイティブを調整して使うこと。

3. 「類似オーディエンス」 や「「新規顧客のみモード」(現在ベータ版) などの機能を活用すること。

💡筆者の考察

SNSで配信されている広告キャンペーンをそのままデマンド ジェネレーションに反映させるよう繰り返し推奨されている点は興味深いです。ただ、私はこの点には必ずしも賛同できません。というのも、それぞれの広告システムは特性が異なり、たとえば Meta広告のキャンペーンをそのままコピーしたとしても、本当に効果的とは思えないからです。両者は異なるシステムであり、やはりそれぞれに適したセットアップが必要だと考えます。

10. まとめ

デマンド ジェネレーションは急速に進化しており、過去1年で60以上の改善が行われました。この数字はスピーカーが何度も強調しており、進歩の大きさを示しています。特に興味深いのは、このキャンペーンタイプの位置づけが、「需要喚起(興味・検討づくり)」から「成果獲得(CV・売上)」へとシフトしている点です。

この前提から、今後はこのキャンペーンタイプをさらに積極的に活用していくべきだと考えます。従来型のディスプレイキャンペーンに対してGoogleの関心が高くないように見えることも踏まえると、なおさらです(最近、Googleから新機能の発表を聞いた記憶はありますか?)。

また、従来型ディスプレイキャンペーンが主に静止画バナーに依存するのに対し、デマンド ジェネレーションの力を最大限に引き出し、YouTubeユーザーから最大の成果を得るには、動画広告が非常に重要です。Sarah Hathiramaniさんは、他のプラットフォームで既に配信している動画を調整して再利用することを勧めています。少数の高度に最適化されたクリエイティブを待つのではなく、十分に良い動画をスピード重視で複数用意する発想です。

今回のポッドキャストを視聴して、私は従来型よりもデマンド ジェネレーションを優先する場面を増やすつもりです。最新の技術革新をいち早く取り込み、リーチもより広いキャンペーンタイプだと考えるからです。

最後に、本エピソードは非常に興味深く、完成度も高いと感じました。Googleの広告システム設計に直接関わる人の話を聞けることは重要で、システムがどのような論理で動いているのかを一次情報として理解できます。その結果、目的や商材に合わせた使い方のヒントを信頼できる形で得られます

今後もGoogle Ads Decodedを追い、広告運用に役立つ示唆があれば、要約と私の所感をここで共有したいと思います。

日本企業でのインハウスマーケティング担当を経て、4年間、運用型広告代理店でユニット長を務める。Google広告とMeta広告が得意で、ショッピング広告、商品フィード作成、テクニカルマーケティングなどを中心に、データを活用した戦略的な広告運用を行ってきた。

4ヶ国語を操り、国際的な視点での広告運用を強みとしています。

2024年には、イタリア・ボローニャで開催されたヨーロッパ最大級のPPC専門イベント「Adworld Experience」にメインスピーカーとして登壇。TwitterやLinkedInを通じてウェブマーケティング業界のコミュニティ活動にも積極的に参加し、2025年にはPPCsurveyの「最も影響力のあるPPCエキスパートトップ100」に選出。

趣味は読書(とオーディオブック)で、ジャンルはサイエンスフィクションとノンフィクションが中心です。