本コラムはAYUDANTE NEWS 2025年6月号を全編公開でお送りしております。

ニュースレター公開から半年経過したため全編公開でお送りいたします。

本記事の内容は公開時点での2025年6月25日時点での情報となります。

今回のニュースレターは、「生成AIの広告への活用」をテーマに、弊社デジタル広告コンサルタントの釜 周平に話を聞きました。

釜は、先月5月22日アナリティクスアソシエーション(a2i)主催のセミナーでも、「生成AI活用、マーケ現場の実践と組織導入のリアル」をテーマに講演し好評でした。そこで今回は釜にPRディレクターの小林が生成AIについていくつか質問をしてきました!

※なお、アユダンテは生成AIを法人契約で活用し、データは暗号化され、AIの学習には使われません。同時に、お客様データや機密性の高いデータを使わないようガイドラインを徹底しています。

- 生成AIの進化に迷わないために

- マーケティングにおける7つの役割

- 成果を出すために大事なポイントは?

- 問いかけ=プロンプトで成果を出すためのこつ

- 広告運用業務のどこに使えるのか?

- 市場調査や広告媒体調査は実際にどうやるの?

- 広告運用業務のどこに使えるのか?

- そもそも生成AIを何のために使うのか?

生成AIの進化に迷わないために

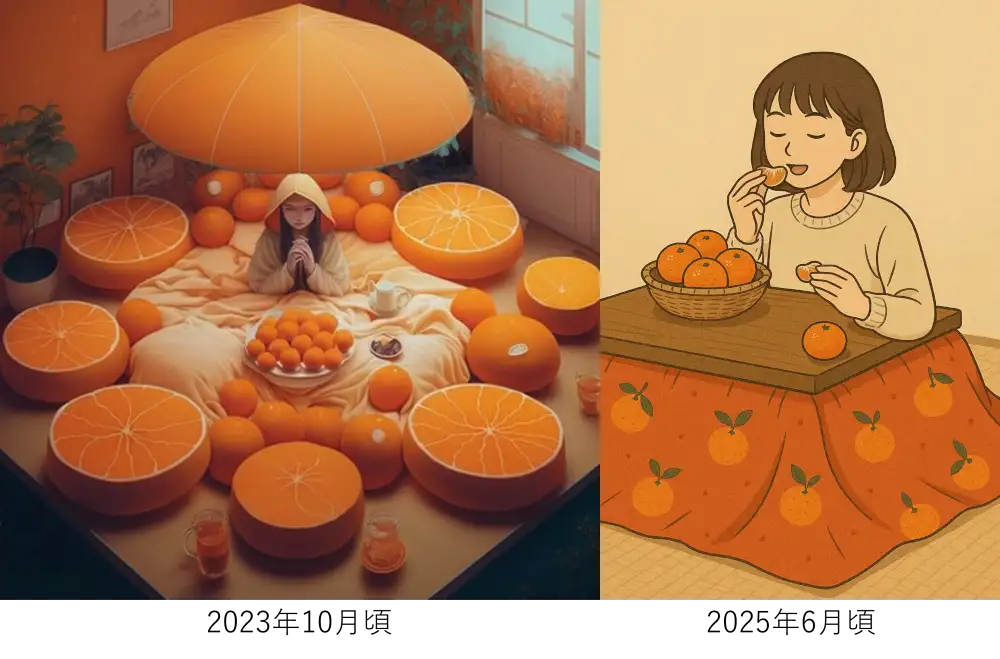

いきなりなんですが、最近、ChatGPTの画像生成機能が、「こたつとみかん」のイラストを見事に生成してくれて、その進化に驚きました。実は2003年ごろは、「こたつにみかん」の画像がまともに生成できない!と話題になっていたんです。

今やってみると、日本文化も熟知して、まともになっていました。

それはよかったですね(笑)。

生成AIの画像生成は、定番の使い方ですが、どんどん進化しています。

一方で、生成AIに何か作業を依頼したけど、いざ使ってみるとうまくいかなかったり、業務に使うには、正直、完成度や再現性がいまひとつ、と感じる方も多いと思います。

そうなんです。すごいと思って真似して使ってみると、なんか思ったのと違う、とがっかりしたり。業務で使っている経験を、ぜひ聞かせてください。

私も日々格闘していますが、できるだけわかりやすくお話します。

ちょっと回り道になりますが、まずは全体像から。

マーケティングにおける7つの役割

生成AIの活用範囲って、画像生成だけでなく、とっても広くなっています。

マーケティングだけに限っても、生成AIの役割は大きく7つあると思っています。

7つ!そんなにあるんですね?

1.市場や顧客情報収集

2.思考の補助・構造化

3.アイディア創出

4.クリエイティブ

5.コード生成

6.オペレーション

7.レビュー・ファクトチェックです。

画像生成以外だと、最後の 7.レビュー・ファクトチェック は、まさにこのニュースレターの校正やファクトチェックで、私も絶賛活用中です。では、それぞれ簡単に解説をお願いします。

最初の 1.情報収集 ですが、以前は情報が古かったり、英語圏に偏ったり、思った結果が出ないこともありました。今は、ディープリサーチの登場で大きく進化しています。

私も、市場規模調査、競合分析、SNSの口コミ、公開統計データの収集などで活用しています。戦略や施策に必要な情報を、短時間で把握することができます。

なるほど。次の 2.思考の補助・構造化 ですが、少しわかりにくいですね。

はい、これは私たちの考えを整理するのに、生成AIの力を借りるといいよ、という話です。論点をフレームワークを使って整理すると、全体を俯瞰できたり、見通しがよくなったりします。

例えば、KPIツリーを作ったり、議事録の要点をアクションに変換するなどです。

なるほど、マインドマップなんかも出してくれますね。3.アイディア創出 は、また違う使い方なんですね。

3.アイディア創出 は提案や改善策を広げる役割で、生成AIをブレストの相手として使います。

自分では思いつかなかった切り口を出してくれるので、案の拡張や、新しい選択肢を出すのに有効です。

確かに、アイディアが広がると、視野が広がる感じがします。

次の 4.クリエイティブは、画像や広告文の生成で、わかりやすいのですが、それだけでなく 5.コード生成 まで助けてくれる。

5.コード生成 は強力です。要件に応じてコードやスクリプトを出力できます。私は広告タグなどで使いますが、コードが書けなくてもベースを用意してくれますし、コードごとの意味を解説してくれるのでとても便利です。ただし、常に正しいとは限らないので確認や検証は必要です。

次に挙げた 6.オペレーション は、日常的な定型業務の半自動化です。頻繁に行う作業をスピーディーにこなすのが得意です。定型レポートや文書の初稿作成、リスト整形など、日々の業務効率化に活かせます。

成果を出すために大事なポイントは?

これだけ広い範囲を生成AIがカバーできると、なんだか人間の役割がどんどん減っていきそうで心配になります。

自分の作業のどの部分を生成AIに依頼するか? 業務で使いこなす上で、その点は大事なポイントだと考えています。

よく言われることですが、生成AIに仕事を依頼しても、最初と最後は人が担うべきだと言われます。

出だしを間違えると、間違った到達点に行き着いてしまいますし、最終判断まで丸ごと任せても、誤った答えを出してしまいます。どちらも大きな失敗を招くリスクがあります。

業務で活用する時は、AIに依頼する単位を、細かく分けることが大切です。

そうすることで、人間が判断すべきところと、AIに依頼するところが、より明確になり、精度が上がっていきます。

広告の業務もスタートからゴールまでいくつかのステップがあります。このステップのチェックポイントごとに人の判断を入れることがとても重要です。

なんでも答えてくれる、と期待してがっかりするより、そもそも何を頼むのか明確にしておくということですね。

そうですね。実際に使いこなす上で大切なのが、まず「自分の業務をよく理解すること」、そして「使う道具をよく理解すること」です。

「業務をよく理解する」というのは、いわば業務を整理分解する作業です。

まずは自分が取り組んでいる広告運用のどの仕事なら頼めるのか?

業務を分解し、その解像度を上げることで、具体的な成果につながりやすくなります。

次に「使う道具をよく理解すること」ですが、これはその業務ごとに、生成AIの得意不得意を理解します。精度を上げていくこつは、AIに依頼する「問いかけ」、つまりプロンプトを工夫することです。この問いかけの精度を上げていくと、成果が全然違ってきますし、再現性も上がります。

なるほど。大事な2つのうちで、プロンプトの話がわかりやすいので、まずはそちらからお願いします。

問いかけ=プロンプトで成果を出すためのこつ

でも正直、プロンプトってどう書いていいか分からないときもありますよね…。ネットでもプロンプトをこうするといい、という書き込みは多いので、気になって保存するのですが、まだ正直使いこなせていません。

先に結論を言ってしまうと、困ったときは「プロンプトの書き方を教えて」ってそのまま聞くのも全然アリです。ちゃんと、目的に応じたテンプレートを提案してくれます。

テーマ別とかでも?

はい、「広告のコピー改善用」とか「検索意図分析用」みたいにテーマ別で出してくれることもあります。簡単な聞き方しか思いつかなくても、仮のプロンプトを投げて、「これを書き直して」と依頼すれば、AIが書き直してくれたりします。

なるほど。わからないときこそ、とりあえず聞いてみるのもありなんですね。

ただ、やはりこつを知っていると効率が上がります。「プロンプトってどう書けばいいの?」という方のために、よく使う枠組みをご紹介します。

■ 目的を定める(例:文章の校正をしたい)

■ 役割を与える(例:あなたは校正担当です)

■ 背景情報を与える(どんな用途か、どこで使うか)

■ 出力フォーマットを指定する(リスト形式、表形式など)

■ ルール・禁止事項を明示する(口調や表記統一など)

■ 参考例を渡す(「このように出力してください」)

確かに、文章の校正でも、「あなたはプロの校正担当です」みたいな設定が効果的という話はよく聞きますね。

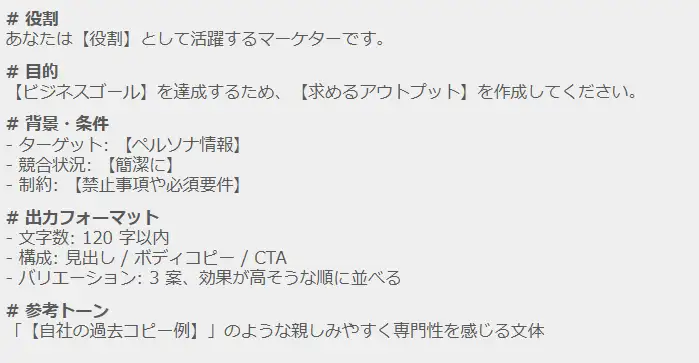

そうですね。実際のプロンプトのテンプレートも作ってみましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。このテンプレートの【 】に、あなたの役割やゴールを当てはめて使います。

広告運用業務のどこに使えるのか?

もうひとつの大事な点は、「そもそも自分の仕事をよく理解する」「業務を分解して解像度を上げる」というお話でした。広告運用の業務は、実際どんなふうに分解できるのでしょうか?

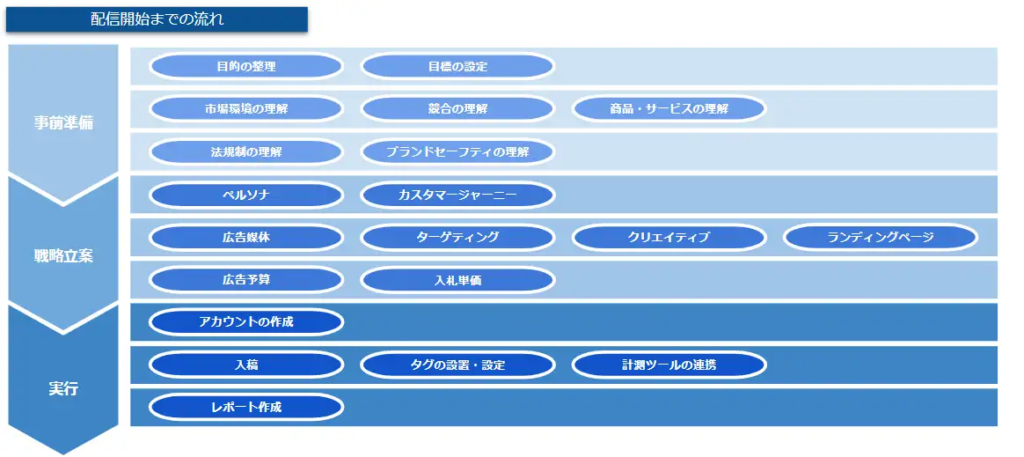

そうですね、広告配信にたどり着くまでには、かなりいろいろなステップがあります。

まず全体像を整理しておくと、業務の解像度を高めることにもつながると思っていて、僕自身もそこを意識するようにしています。ざっくりすると流れは下記の図のようになります。

なるほど。たくさんありますね。これでもざっくりなんですか?

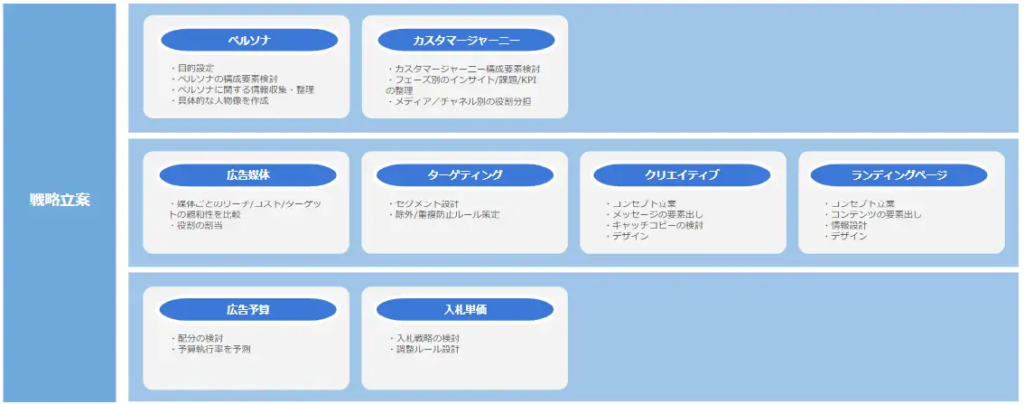

さらに解像度を上げて分解していくことができます。下記のような図にまで落とし込んでいきます。

こんなにたくさんの工程があるんですね。

はい、特に市場環境を理解する段階では、やることが細かくて多いです。

たとえば市場規模や成長率を調べたり、ターゲットの消費行動を整理したり、業界のトレンドを押さえたり…。ここも、「何を知りたいのか」を具体的に言語化できると、最終的なアウトプットの質が大きく変わってきます。

たとえば競合分析だと「『市場シェア・売上高』『主なスペック』『価格・料金プラン』『強み・弱み』を比較表にまとめて」のように知りたい項目を明確にしておくと、求めるアウトプットに近くなります。

たしかに、なんとなく「競合分析をして」と頼むよりは、「目的」が具体的で明確な方が、相手もきちんと答えてくれそうですね。

そうなんです。自分が日々どんな業務をしているのか、きちんと棚卸しして把握しておくことが大事です。

市場調査や広告媒体調査は実際にどうやるの?

解像度を上げることで、かなり成果がイメージできそうです。

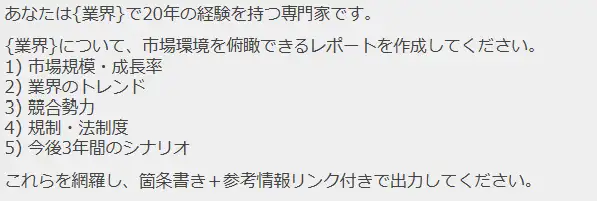

では、広告業務のうち「市場理解」に絞って、具体的に見ていきましょう。

たとえば、「広告業界で20年の経験を持つ専門家」という役割設定をしたうえで、「市場規模と成長率、競合の特徴をまとめて」といった具合に、知りたい情報を具体的に言語化するのがポイントです。

相手の立場を設定して、具体的に聞くのがよいのですね。

はい。さらに、リンク付きで参考情報を返してもらうように頼むと、後で事実確認しやすくなって便利です。

特に統計や外部調査レポートが絡む場合には、この工夫が効いてきます。

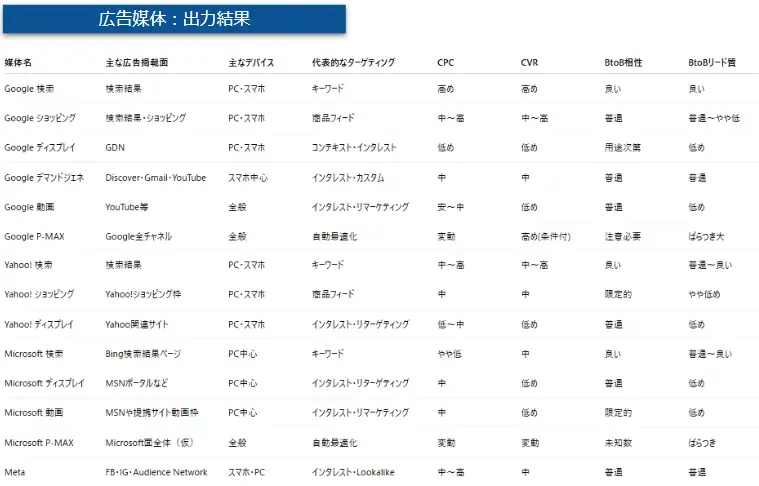

広告媒体の調査にも使えたりしますか?

はい、広告媒体の特徴を整理する際にも使えます。

実際、私もBtoB広告における広告媒体の特徴を整理してもらいました。

「各媒体の特徴・向いている施策・リードの質」などを項目で指定して出力すると、一覧表で比較してくれます。

GoogleのP-MAXのような自動配信型は、必ずしもBtoB広告と相性がよくない場合もあります。

生成AIは、そのあたりをわかっているのか? 試してみたんです。

すると、「リードの質にバラつきがある」「慎重な運用が必要」といった、リアルな回答を返してきました。正直、おもしろい体験でした。

広告運用業務のどこに使えるのか?

もうひとつの大事な点は、「そもそも自分の仕事をよく理解する」「業務を分解して解像度を上げる」というお話でした。広告運用の業務は、実際どんなふうに分解できるのでしょうか?

そうですね、広告配信にたどり着くまでには、かなりいろいろなステップがあります。

まず全体像を整理しておくと、業務の解像度を高めることにもつながると思っていて、僕自身もそこを意識するようにしています。ざっくりすると流れは下記の図のようになります。

そもそも生成AIを何のために使うのか?

そもそも生成AIを何のために使うのか?

生成AIが登場したことで、デジタルマーケティングの雇用を奪ってしまうという話もあります。たしかに、部分的には人の作業がどんどん置き換わっていくと思います。

でも作業の生産性が上がれば、その分私たちの思考やエネルギーを、提案の量や質を上げるために使えます。それはむしろ、お客様のビジネスにとって大きなプラスになります。

そして、大事なことは、生成AIは意思決定者ではない、ということです。

お客様へのアウトプットの責任は、常に私たちにあります。その点は常に肝に銘じて取り組んでいます。

アイデア出しや作業の自動化などで効率化はできますが、お客さんの悩みを正しく理解し、最終判断に責任を持つのはコンサルタント自身です。

生成AIはあくまでもツールであり、意思決定者を行う人間が「なんのために」「どう使うのか」が重要なのではないでしょうか。

釜さんありがとうございました!生成AIは「何のために」「どう使うか」を考えてこそ意味があり、その活用によって普段費やす思考やエネルギーを、提案の質や量を高める方向に注げるのが強みになっていくと思います。ただし、最終的な責任や判断は常に人にあるその点、改めて肝に銘じていきたいですね。

また、アユダンテでは運用型広告支援も行っているため、ご興味がある方は是非下記のサービスページをご覧ください!

編集後記

第6回となるAyudante News をお届けしましたが、皆さまお楽しみいただけましたでしょうか?

もう早いもので連載を始めてから半年がたちました。今回もぜひ皆さまの感想を、ハッシュタグ #アユダンテニュースをつけてX(Twitter)でつぶやいていただけると嬉しいです。ご意見やご感想、お待ちしております!

以下はニュースレター編集部の後記です。

最近、月の半分は料理をして、先日料理回数が200回を超えました。ホットクックがしっかり数えてくれていて、褒めてくれたのがうれしかったです。仕事でも、生成AIに時々褒めてもらうようにしています。/大内

2027年バックナンバー

【AYUDANTE NEWS 2026年1月号 抜粋】そのGA分析、AIでどこまで変わる? 3つの最新AI機能から見える “分析の次の形”

2026年バックナンバー

【AYUDANTE NEWS 2025年1月号】アユダンテSEOチームが重視する2025年のSEO

【AYUDANTE NEWS 2025年2月号】何度目かのGoogle検索エンジン死亡予測、今回は本物か?

【AYUDANTE NEWS 2025年3月号】教えて春山さん!サーバーサイドGTMって何?

【AYUDANTE NEWS 2025年4月号】教えて畑岡さん!GTMのページビューとクリック計測のトリガーの使い分けってどう考えるの?

【AYUDANTE NEWS 2025年5月号】AI時代のGoogle検索にどう対応する?

【AYUDANTE NEWS 2025年6月号】生成AIの広告への活用-7つの役割と活用ノウハウ-

【AYUDANTE NEWS 2025年7月号 抜粋】ヒートマップ初心者の疑問に答える! SEO×広告対談で分かる実践ノウハウ

【AYUDANTE NEWS 2025年8月号 抜粋】SMX Advanced 2025(ボストン)に参加した現地レポート

【AYUDANTE NEWS 2025年9月号 抜粋】AIで進化するGA4 期待される2つの機能

【AYUDANTE NEWS 2025年10月号 抜粋】15年の実践で築いた、広告チームが大切にする3つの価値観

【AYUDANTE NEWS 2025年11月号 抜粋】アユダンテ社内勉強会のテーマはどうやって選んでいるの?

【AYUDANTE NEWS 2025年12月号 抜粋】SEO・広告・/GMP 各チームが“今年おすすめしたい”コラム6選