「AI時代のSEO戦略 ~変わる検索体験と企業がやるべきこと~」というテーマで、2025年8月22日にアユダンテのSEOコンサルタントの江沢と高橋が顧客限定ウェビナーを開催しました。

技術的な解説から実務レベルのHow toまで盛りだくさんな内容でしたが、その中から“今、生成AIに対して何をすべきか”という点に絞ってご紹介いたします。

生成AI対策、何かやったほうがいいの?

生成AIに関して私たちアユダンテのSEOチームは、仕組みを調べて理解を深め、さまざまなトピックについて分析し、多くのサイトの状況を確認し、自社のサイトで実験を行い、たくさんの会話を重ねました。

その上で、「Webサイトやビジネスの成長にとって、何ができるのか?何をすべきなのか?」ということを考えれば考えるほど、「生成AI対策に特化した飛び道具的な施策があるわけではない。焦る必要はなく、従来のSEOの内部対策・外部対策にしっかり取り組むべき」という見解に行き着きました。

とりあえず、この3つだけ知っておけばOK

SEOやWebマーケティングに関わる方は、まずは以下の3つのポイントだけでも理解しておいてください。

- 生成AI経由の流入は増えているが、まだインパクトは少ない

- やはりGoogleが重要

- SEO=検索エンジンにも生成AIにも最適化

生成AI経由の流入は増えているが、まだインパクトは少ない

生成AI経由の流入は勢いよく増加しているものの、サイト全体の流入比率でみるとまだ1%にも満たないケースがほとんどです(ご自身のサイトの状況は、GA4で確認してみてください!)。

SEO、広告、SNS、YouTube、メルマガ、アフィリエイト…と、既に売上に貢献している複数の集客チャネルがある中で、マーケターの工数や予算を生成AIチャネルに充てることができるサイト・企業はおそらく一部でしょう。

例外的なブランドや分野もあるかと思いますが、多くのサイトにおいては、「SEOにもAIにもメリットのあるサイト改善を行っていく」という方向性が妥当なのではないかと思います。

最新情報を日々キャッチアップしていらっしゃる真面目なマーケターの方ほど、「何かAI対策しないと乗り遅れるのでは…?」と、気持ちがはやってしまうかもしれませんが、まずは自社サイト・業界・ターゲットユーザーのことを冷静に見つめてみましょう。

また、生成AIに関しては、断片的や情報も散見されているように思いますので、鵜呑みにしすぎず自分自身で見極める意識を持って情報に触れていただくといいかもしれません。

やはりGoogleが重要

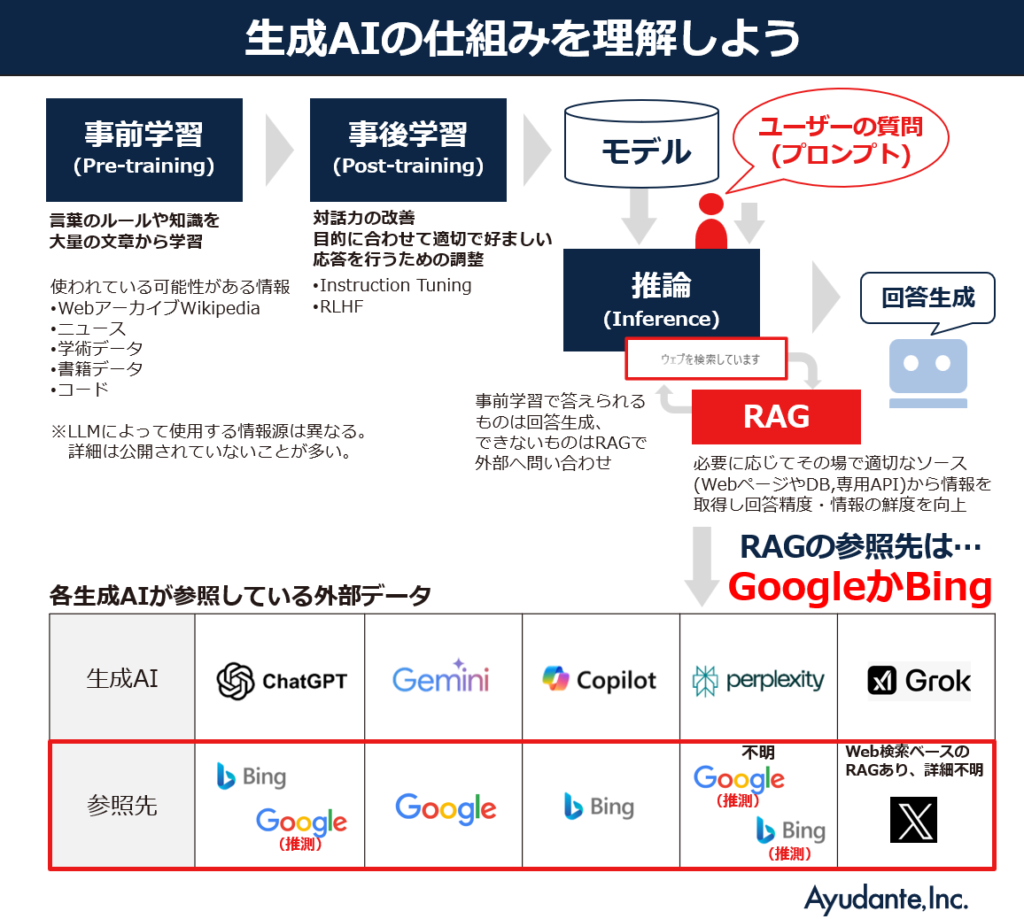

ウェビナーでは、生成AIの仕組みについて解説しました。こちらが学習から回答生成までの流れの図になります。

生成AIは、ユーザーがプロンプトを投げたときに事前学習の範囲で回答できない場合にはRAG (Retrieval-Augmented Generation) という仕組みにおいて、外部データを参照しています。

そして生成AIのRAGの参照先の多くは、現時点でGoogle(とBing)です。

やはり質の高い膨大なデータベースを持っているGoogleは、生成AIにとっても重要なソースなのです。

つまり、AIが生成する回答内に皆さんのブランドやWebページが表示されるためには、まずはGoogle(とBing)にインデックスされ、そして上位に表示されていることが重要なのです。

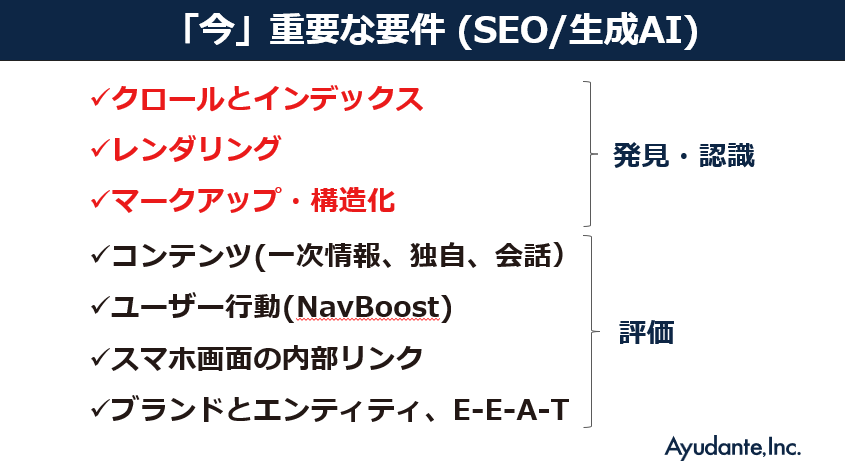

SEO=検索エンジンにも生成AIにも最適化

AIは「Webページを参照して回答を生成する」という仕様になっていますので、生成AIにしても、GoogleのAI Overviews(AIによる概要)にしても、AI modeにしても、打ち手を考えていく場合は、Webページを最適化すること=つまりSEOの内部対策(サイトの改善)と、外部対策(言及・認知)が、必ず絡んできます。

AI対策で“やるべきこと”に焦点をあてていくと、おのずとSEOの延長線上となっていくと私たちは考えています。

ウェビナーでは、次のように今重要な要件を提示して解説しました。

生成AIで今やるべきこと

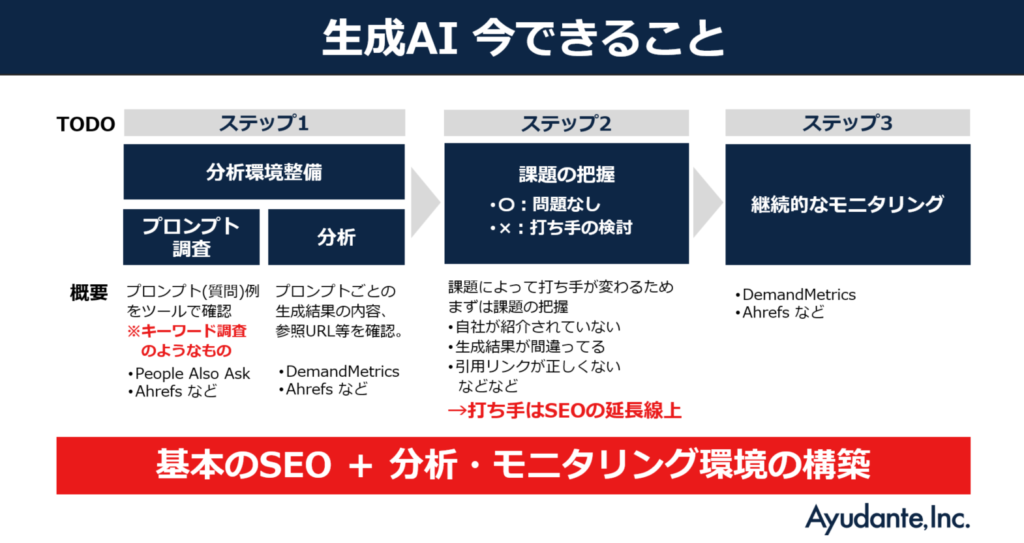

まずやるべきことは「現状把握」です。

Demand MetricsやAhrefsなどのサードパーティツールを使うことで、生成AIの表示傾向の分析や、モニタリングが可能です。

いきなりAI対策の是非を検討するのではなく、自社がどういう状況なのか、現状への理解を深めることが大切です。

ウェビナーでは各ステップごとの作業内容を具体的に解説しましたが、実際にステップ1で自社のブランド名やサイトが各生成AIでどのように言及・参照されているのか、そしてステップ2で言及内容に課題はないのか、といった点を念のため確認しておくだけでも収穫はあるでしょう。

もし、AIの言及内容に課題があった場合、打ち手として行っていく対策は、以下のようにSEOで行われてきたことの延長線上となるでしょう。

- 例:「おすすめの〇〇」で自社が紹介されていない → ブランドやエンティティの強化

- 例:生成内容が間違っている → 古いページの終了処理、新しいページのインデックス

- 例:引用リンクが正しくない → 引用してほしいページがAIクローラーにクロールされているか

例えば、アユダンテでは生成AIクローラーのアクセス状況を生ログから分析してみましたが、このような生ログ分析は、世の中にアクセス解析ツールがなかった頃から検索エンジンのクローラーに対して行ってきた手法であり、つまりSEOの延長線なのです。

注意点:AI対策は「えいや」が必要

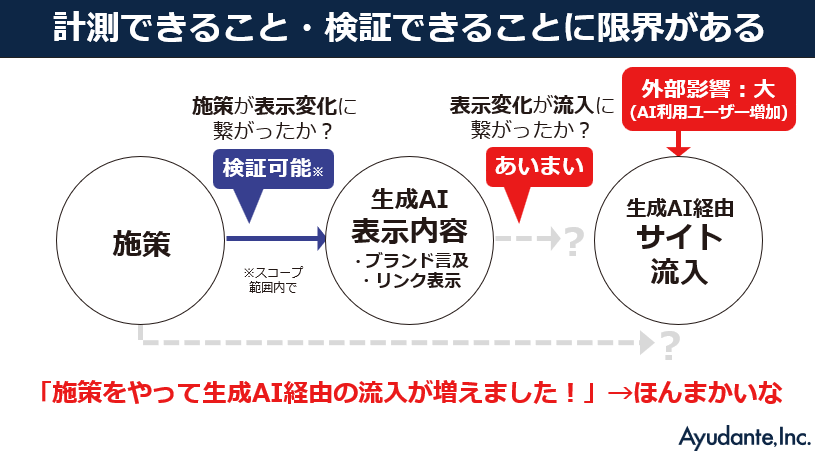

生成AIは、他のチャネルに比べて計測できることがまだ少なく、特にリアルなユーザーデータがほとんどわからないことがネックになってきます。

また、そもそもパーソナライズされることが特徴ですので、「正確に効果検証をするのはむずかしい」という、割り切りが必要になります。

一番よくないパターンは、生成AI経由のサイト流入数をKPIにしてPDCAを回そうとするかたちです。

生成AIの利用ユーザー数はどんどん増加しているため、もしAI対策をしなかったとしても、当分の間は流入は増え続けます。

「では、流入が増えた分のうち、施策による影響はどのくらいなのか?」と問われてしまうと、正直に「わかりません」と答えるか、机上の空論で説明をするような自体になりかねません…。

最近は、会社や上司から「何かAI対策をやって」と言われているマーケターの方が多いと思いますし、LLMOやGEOなど生成AIに特化した高額な対策なども目にします。

何をKPIとするのか、本当に効果のある施策はあるのかを確認し、「社内での目的・目標の握り方」や、「何を報告するのか」を考えておく必要があるように思います。

ウェビナーを実施した背景・思い

江沢コメント:

今回のウェビナーを実施した背景ですが、私自身が今のAIに対するSEO業界の動向に懸念を感じていたからです。

私はSEO業界に24年おりますが、その間にリンクの売買やコンテンツの大量生産など、正攻法ではないさまざまな施策を目にしてきました。

そして今話題になっているLLMOやGEOといった生成AIに特化した対策にも、同じような風潮を感じています。

このウェビナー開催にあたってエンジニアとも対話し、チームメンバーとも施策についてディスカッションをしましたが、どうやっても生成AIのみに適用できる施策というものが出てきませんでした。

逆に、Googleの重要性を再確認し、やるべきことはクロール、インデックス、レンダリング、評価という従来のSEOの延長線であると強く思いました。

そこで、今一度AIの正しい知識と今やるべきことについてアユダンテのお客様へ伝えたいと思って、企画から1カ月弱という短期間でウェビナーを実施した次第です。

もちろんAIの重要性は増していき、ユーザーの検索行動も変わっていくことでしょう。

ただ私たちがやるべきことは大きく変わらないと思っています。

お客様と真摯に向き合い、AIも検索エンジンもどちらも評価してくれる良いWebサイトにするための支援をこれからもしていきたいと思っています。

高橋コメント:

私自身は事業会社のマーケ担当者として働いてきた経験が長いため、掲げた目標達成に向かって必死に食らいつく現場の状況や、ヒト・モノ・カネのリソースを差配するために苦心しているマネジメントの現実を、身をもって知っているつもりです。

いかに早く大きな成果を生むにはどうしたらいいのか。

そのためには「やるべきこと」と「やらないこと」を見極めることが大事ではないでしょうか。

そのことを軸に、「AI時代のSEO戦略」というテーマに臨みました。

ウェビナー当日は、分析や施策といったHowの話だけではなく、社内での立ち回り方にも踏み込んだ内容や、考え方・向き合い方といった判断軸についてもお話をさせていただきました。

SEO担当者やコンテンツマーケティングに携わる方々にとって、仕事をスムーズに前進させるためのヒントになれば幸いです。

ビジネスへの貢献、そのためのサイトやブランドの成長、そしてそれを支えているチームやマーケターの活躍。

そういった成果に繋がるようなご支援や情報発信を、これからも続けていきたいと思っています。

https://twitter.com/ayudante/status/1958743249512013935

今回のウェビナーはアユダンテのお客様限定での実施でしたが、非常に多くの方にご参加いただき、AIの動向に対する関心の高さが伺えました!

![いちばんやさしい新しいSEOの教本 第2版 検索に強いサイトの作り方[MFI対応]](https://ayudante.jp/wp-content/uploads/2018/06/seovol2_book-151x214.jpg)

![コンテンツSEOで新たな顧客層の獲得に成功! ─カタログ通販の「セシール」 [ ネットショップのためのSEO施策ゼミナール 第12回 ]](https://ayudante.jp/wp-content/uploads/2014/10/201408ezawa_nettan.png)