2025年4月10日、11日にイギリスのブライトンで定期開催されている世界最大級のSEOカンファレンス「brightonSEO 」にSEOコンサルタントのコガンポリーナが参加してきました。

数十件のセッションがある大規模のカンファレンスのためすべてのセッションには参加できませんでしたが、このコラムでは興味深いと思ったセッションのポイント、オフラインの海外カンファレンスで経験した面白い学びや感想をまとめます。

- 話題のテーマ:環境への影響

- E-E-A-T、SNSとちょっとした事件

- AIのセッションが大量に

- 他の面白かったセッション:競合分析、商品ページのSEO 、UX実験

- ネットワーキング、ディスカッション、オフライン参加での学び

話題のテーマ:環境への影響

毎年海外のカンファレンスでは様々なテーマの話が出ますが、その年注目度が上がってきている共通のテーマというものがあります。今年は環境への影響が話題になってきていると感じました。

brightonSEOのネットワークイベントの一つとしてビーチの掃除イベントが開催され、brightonSEOのメインステージでも環境へのインパクトを最小化するトークがあり、更に去年から本イベントの前日にSEOの環境へのインパクトをテーマとするGreenSEOという関連イベントが行われるようになりました。

1. GreenSEOについて

GreenSEOは参加者が40名程度と規模は小さめのイベントでしたが、大事な話を多数聞く良い機会となりました。

まず主催者からイベントの紹介があり、皆がWebの環境へのインパクトを考える重要性が伝えられました。

AI時代以前の様々な調査データから、Webが世界の温室効果ガスの約4%を生み出していて、航空業界並みとも言われています。

データセンターの電力や冷却水消費でも大きなインパクトがあり、生成AIは特定のタスクに特化した従来のソフトより更に33倍もの多くのエネルギーを消費していると言われています。

Webサイトのサイズも増加しており、状況が悪化している中で、私達のようなWebマーケターやサイト運営者には環境へのインパクトの意識が必要です。

すぐにできることとしては、頻繁にアクセスするサイトを検索せずにブックマークしておくこと、Googleをスペルチェック等に使わないこと、ダークモードを活用することや、リニューアブル・ホスティング(グリーン・ホスティング)の利用を促すことがあげられますが、GreenSEOのサイト(英語)でさらに様々なお役立ち情報がまとめられています。

2.環境とコンテンツ

続いて、Natalie Arnieさんによるコンテンツについてのトークがあり、ユーザーに役立たない、流入に繋がらない、リソースが重い、場所を取るだけの無駄なコンテンツが増加していて環境への悪影響が増えているとの報告と、その中でマーケターにできることが紹介されました。

コンテンツマーケターがやるべきこと

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) April 9, 2025

・サステナビリティの目標を意識する

・意図のあるコンテンツを作る

・量ではなく質を重視する

・人間が作る

・無意味で重いリソースを使わない

・定期的にコンテンツ在庫を精査して効果がないものは削除する

・同じコンテンツを違うフォーマットでリユーズする pic.twitter.com/3nKwtx46WH

3.環境とサイトのサイズとパフォーマンス

brightonSEOの初日にOluwatobi Folasade Balogunさんによる環境に関する類似テーマのトークがあったので、併せて紹介します。

サイトが重ければ重いほどCO2の排出量が多く、クリックされない大量のコンテンツが存在していると無駄に環境に悪影響を及ぼします。やはり古い、不要なコンテンツを公開したままにしないこと、サイトスピードを改善することが大事です。サイトスピードは特に、環境への影響だけではなくUXにも影響があるので、収益にも関係します。

私達にできること

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) April 11, 2025

・求められているコンテンツだけを作成

・パフォーマンスを最適化

・AIは責任を持って活用

・コンテンツをリフレッシュ、リサイクル、要らないものは削除

・JSの肥大化と古いライブラリーの使用を避ける

・CDN、静的サイトジェネレーター、環境に配慮するホスティングを活用

続↓ pic.twitter.com/uQbJrEcxGf

またこのトークでも、GreenSEOの各トークでも、企業のサステナビリティの意識が非常に重要と言われていました。

Oluwatobiさんは環境問題に取り組みたい方に役立ちそうなサステナビリティKPIの例を出してくれました。

4.順位計測コスト

GreenSEOの話に戻ります。Chris Greenさんからは、サイト運営ではなくSEO担当者が大好きな順位計測のお話がありました。

順位計測は定期的に検索を実行して結果をスクレイピングするため、多くのコストがかかるプロセスです。以前はJavaScriptを無効化して検索を実行出来ていましたが、今は検索結果を表示するのにJSの実行が必要で、環境へのインパクトがより上がってきています。

順位計測をやめようとは言いませんが、無駄な計測を減らし、目的を意識して計測の方針を決めると良いでしょう。例えば、キーワードの数を必要以上に増やしすぎないことを意識する、検索されないワードや収益に全くインパクトがないようなキーワードを計測しないことや、計測頻度を週次や月次に減らし一定数の主要キーワードのみデイリーで追うとよいでしょう。

そもそも、順位とクリック率は最近どんどん連動しなくなっているため、順位に執着しすぎず「Pixel数」や「流入」(ここと収益が一番大事ですよね)等もしっかり意識することが大事と話していました。

Search Consoleの平均掲載順位はなかなか紛らわしくて扱いにくい指標ですが、トレンドを追うのに十分活用できるし、現実に一番近いデータのため、Search Consoleもしっかり活用することをお勧めしていました。

E-E-A-T、SNSとちょっとした事件

1.偽E-E-A-T?

brightonSEOの初日のメインステージの一番最初のセッション3つのテーマはE-E-A-Tでした。

最初はJarno Van DrielさんによるE-E-A-Tと構造化データマークアップの関係のセッションがありました。これは結論として構造化データマークアップを入れすぎても意味はないがマークアップできるものはマークアップしようという内容でした。

次にタイトルを聞いて個人的に楽しみにしていた「Fake E-E-A-T until you make E-E-A-T」(E-E-A-Tを使いつつ「なりきれば、そのうち本物になる」という意味の慣用句をもじった表現)というセッションがありました。これはどなたのセッションかは伏せますが、懐疑的な内容でした。E-E-A-Tをうまく表現できない企業、記事のライターの名前を出せない企業は少なくないので、そのような企業がどうすればE-E-A-Tを担保できるかという話を期待していましたが、偽著者プロフィールやフェイクの口コミを用意する文字通りE-E-A-Tの偽装の話だったので、ショックで頭が真っ白になりました(笑)。参加者はあまり反応せず、普通に拍手もしていたのであれ?もしかして私の聞き間違え?と思いましたが、その後のネットワーキングの場でもやはり「あり得ないよね」と話題になっていました。

コガンのXのレポート投稿の中でも多くの反応を集めました。

E-E-A-Tの偽装

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) April 10, 2025

著者やチームの顔、名前を出したがらない、事例を公開できない企業が多くどうすればいいかの話で、E-E-A-Tを示す偽著者を作る方法のトークがあって全く納得できないです。今の時代でブラックな施策すぎるし何のためのE-E-A-Tか考えて責任を持ってSEOに取り組んでほしいです #BrightonSEO pic.twitter.com/m77Q1eX2nS

言うまでもないですが、偽著者プロフィールはダメです。偽口コミは国によってそもそも違法です。今の時代にそんなブラックハットな施策をしていればいずれはGoogleに見つかりますし、手動による対策を受けて検索結果から完全に消えてもおかしくないでしょう。

そして何よりも、Googleが何を目的にE-E-A-Tを重視しているか考えてほしいです。責任を持って一緒により良いWebを作り上げるようにしましょう。

2.SNS戦略とE-E-A-T

ショックなセッションの後にはRay SaddiqさんによるマルチチャネルマーケティングとE-E-A-Tの話がありました。かなり前からですが、検索結果にテキストリンク以外の動画や掲示板等様々なコンテンツ枠が増えていて、そこに表示される媒体に注目すべき時代になっています。また、SNSや他のチャンネル内の検索自体も大幅に増えていて、ユーザーにSNSでも検索結果でも知ってもらい、コンテンツを見つけてもらうためにも、SNSの戦略が大事になっています。

SNSはコンテンツとして価値があるだけではなく、E-E-A-Tを表すのにも有効です。Eの「経験」はSNSで一番伝わりやすく、またAの「権威性」を作るのにもむいています。ユーザーとのつながりを深められれば、Tの「信頼」にもつながります。

サイト内部は全く調整しなくても、SNSの施策を行うだけで順位と検索からの流入を上げることができたサイトの事例が紹介されていて、とても面白かったです。

サイト内の施策を何一つも行わず、SNSとPRの活動を行うことで、リッチSERPを活用することで流入と順位が大幅に上がった事例も紹介されてとても刺激的なセッションでした! pic.twitter.com/A7vZ8bzZLZ

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) April 10, 2025

3.検索最適化

SNSの興味深い話はAlexandre Hoffmannさんの「検索(エンジンじゃなくなった)最適化」のトークでした。先ほど触れたように、Googleは様々なSNSを検索結果に表示しているし、最近多くのユーザーがSNS内検索を好んでいて、それがZ世代のみではなくY世代もそうなってきています。SNS検索に魅力がたくさんあり、数年経つとほとんどのユーザーがSNS内で検索するようになるのではないかと予想します。さらにSNSの投稿フォーマットも大事で、動画はブランドのメッセージと魅力を伝えるのに向いていますし、動画投稿はエンゲージメントもより高い傾向にあるので、まだ動画を活用していない企業は視野に入れると良いでしょう。

サイト内の施策を何一つも行わず、SNSとPRの活動を行うことで、リッチSERPを活用することで流入と順位が大幅に上がった事例も紹介されてとても刺激的なセッションでした! pic.twitter.com/A7vZ8bzZLZ

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) April 10, 2025

AIのセッションが大量に

1.AIのトレンド

一番多かったテーマはやはりAIでした。いくつかのAI関連セッションに参加しましたが、一番わかりやすくて面白かったのはSemrushのMarcus Toberさんのセッションでした。

はじめに「今日お伝えする話は明日にはもう古い情報になるかもしれない」という発言をして、今のAIのトレンド等の紹介がされました。

GeminiやPerplexityのトレンドだけを見ると、利用が非常に伸びているように見えますが、従来の検索エンジンのDuckDuckGoの利用量にも達していません。ChatGPTはやっとDuckDuckGoを追い越してBingの利用も増えていますが、Googleのシェアとはまだまだ比べ物になりません。「キーワードはもう古い」と言われることがありますが、まだまだ従来のキーワードでの検索は多く、キーワードによって順位が微妙に違ったりしますし、ユーザーの検索意図のヒントにもなるので、キーワードの概念を捨てるのは時期尚早です。

ただ、実際に生成AIの利用等は増えていて、少しずつ注目すべきではあります。年齢や性別、業界によって検索エンジンと生成AIの利用に差があるので、そのニュアンスを意識して戦略を立てると良いでしょう。例えばGoogleは今もビッグブランドを優先しがちで、生成AIの方がブランド力がさほどないサイトも引用するため、E-E-A-Tを示せないサイトは生成AIのほうにポテンシャルがあります。

②生成AIに力入れるべきだがニュアンスが必要

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) April 11, 2025

・検索方法は年代によって異なる

・検索意図によっても異なる

・性別でも利用の差がある(ChatGPTが開発者に人気)

・Googleが大規模サイトを好んで、SMBはBing, SearchGPTでよりチャンスがある

・Chat GPTからの流入が増えているが、業界で差が大きい pic.twitter.com/vQIiEOasOu

2.AIとJavaScript

AIの最適化に非常に大事な注意点は、ほとんどの生成AIのクローラーはJavaScriptをレンダリングせず、HTMLをパースしているだけなので、JavaScriptで挿入されるコンテンツはAIのクローラーに認識されません。そのようなサイトは自社の情報を生成AIに提供できず、コントロールができない第三者の情報が参照されて良くないので、JavaScriptが無効になっていても主要なコンテンツが存在するページ作りができると良いです。

③最適化のいくつかのポイント

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) April 11, 2025

・変わらずSEOとLLM最適化の基礎は一緒

・AIクローラーはJSをレンダリングできない!

JSに依存する中身のページは認識されず、参照される情報が3rdパーティのみになってしまうため結果をコントロールできなくなる

ページの中身がAIクローラーに認識できるようにすべき pic.twitter.com/D8RAZeS32L

3.AI生成結果分析

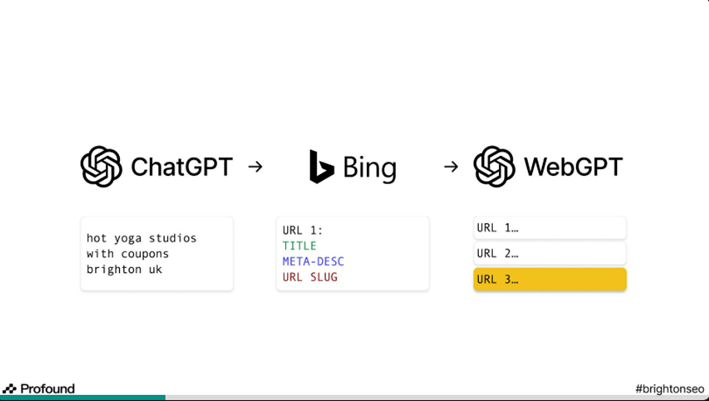

もう一つ非常に興味深かったのは、Josh Blyskalさんの4100万のAI検索結果を分析し、その学びをまとめたセッションです。

生成AIの普及率は比較的低いものの、直近6か月でChatGPTのシェアが400%伸び、Googleのシェアはここ10年で初めて2.15%減っていますので、検索は確実に変わってきています。生成AIの検索の仕組みが根本的に異なることを意識する必要があります。

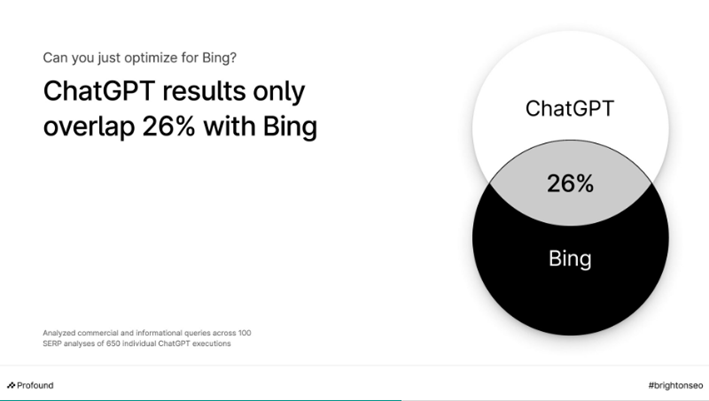

Perplexityが独自の検索エンジンを使っているところ、ChatGPTがBing検索を利用しているため、Bingにインデックスされていなければ引用されることもないことに注意が必要です。

また、先ほど触れた通り、AIのクローラーがJSをレンダリングできないことにも注意が必要です。

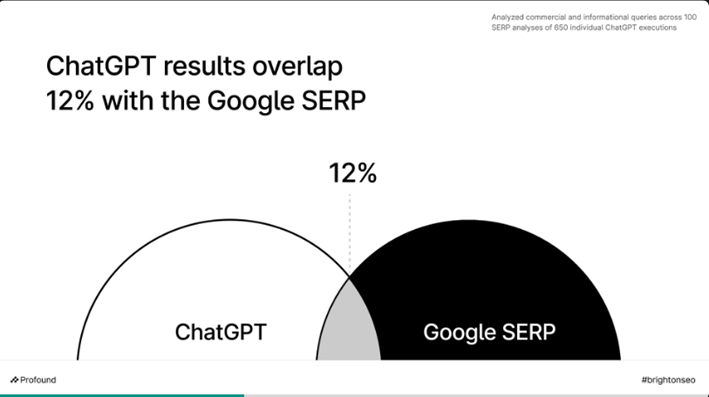

実験1:Google検索、Bing検索、ChatGPTに同じ650個のプロンプトを使ったところ、ChatGPTとGoogleの結果の重複が12%のみ、Bingでも26%でした。

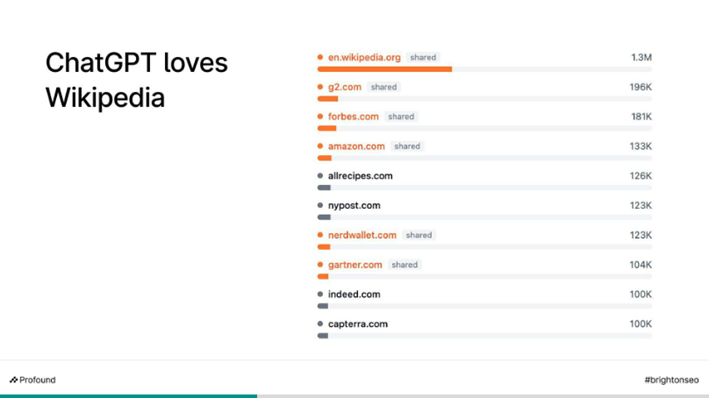

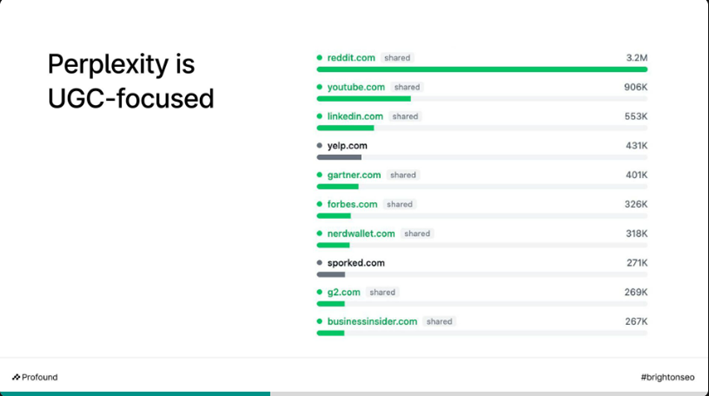

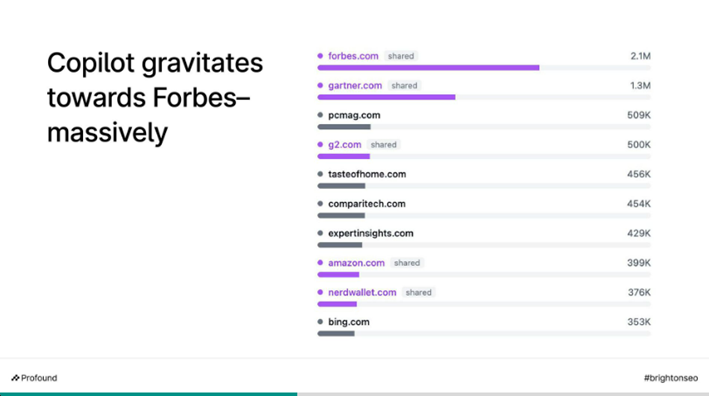

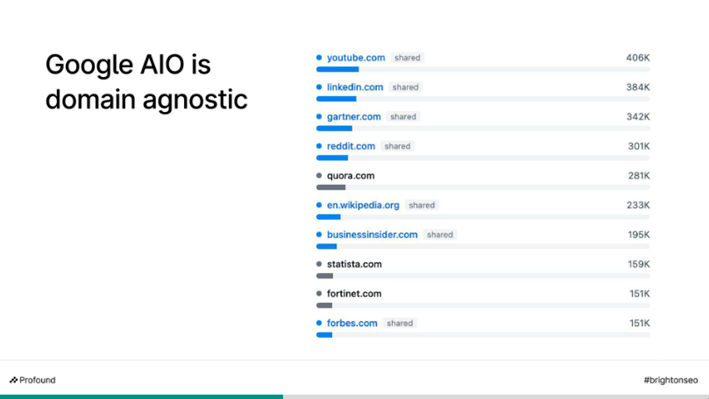

生成AI別に、参照されがちな引用元が大きく異なっていて、ChatGPTはWikipedia、PerplexityはUGC(特にReddit)、CopilotはForbesに偏っていて、GoogleのAIOにはさほどの偏りは見受けられません。

5つの業界で5万プロンプト以上、SEOシグナルとAIの引用の関係性を分析した結果:

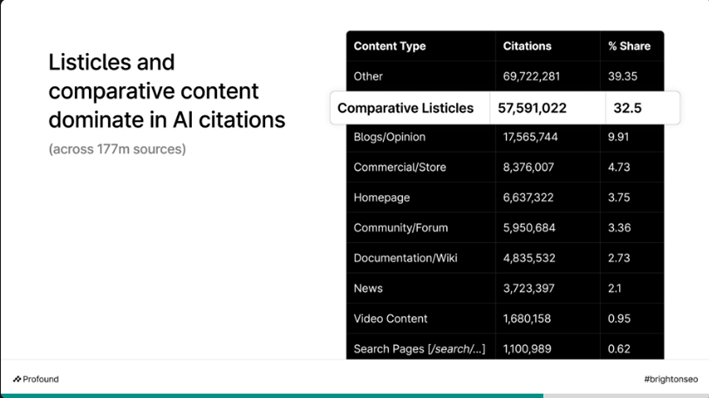

・「まとめ」、「比較記事」が圧倒的に引用されがち

・より最新の記事が引用されがち

・ページの流入数は引用されるかには無関係

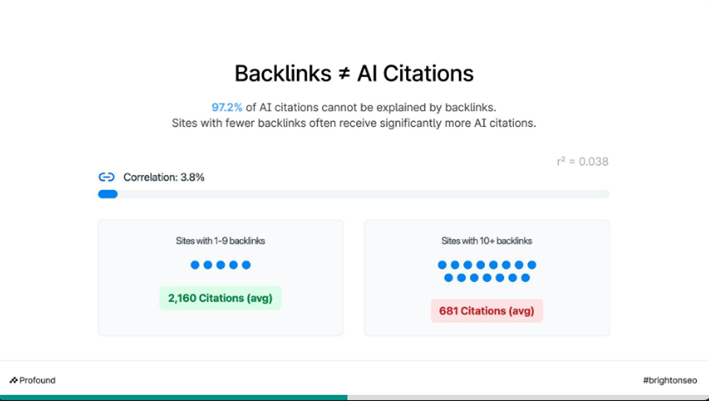

・外部リンクは逆に少ない方が引用されていた

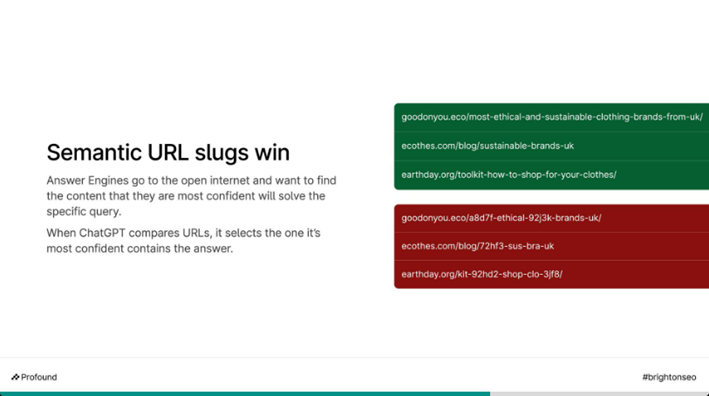

・URLパスがページ内容を表すものが好まれる

・meta descriptionでページの内容を伝えるのも効果的

・コンテンツはもちろん大事

・llms.txtを使うことでLLMにサイトをより理解してもらえる

他の面白かったセッション:競合分析、商品ページのSEO 、UX実験

1.競合分析

Emily Barringtonさんが効果的な競合分析のステップをわかりやすくまとめてくれました。

②キーワードをチェック

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) April 10, 2025

どの検索意図でヒットしているか、特定なテーマのキーワードクラスターを使っているか等を確認

③サイト構造と内部リンクをチェック

ツールでクロールする前に一人のユーザーとして閲覧する

④コンテンツのフォーマットとUXも確認

⑤被リンクをチェックして外敵戦略を把握

こちらのステップ通りにしっかり分析すれば、競合の戦略が見えてきて、良くできている・できていないところがわかってくるとのことです。競合が強いところは追い越す、弱いところは取り組むポテンシャルがないか検討して、効果がありそうで難易度が低いものからアクションを起こしていくと良いでしょう。Emilyさんはこちらのプロセスを定期的に行って競合の最新状況をキャッチアップしています。

2.商品ページのSEO

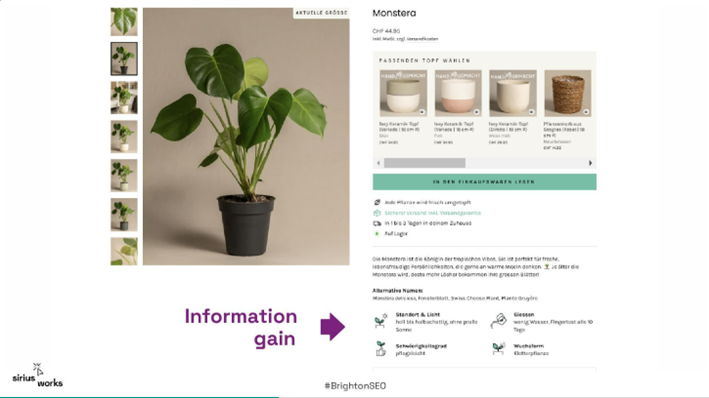

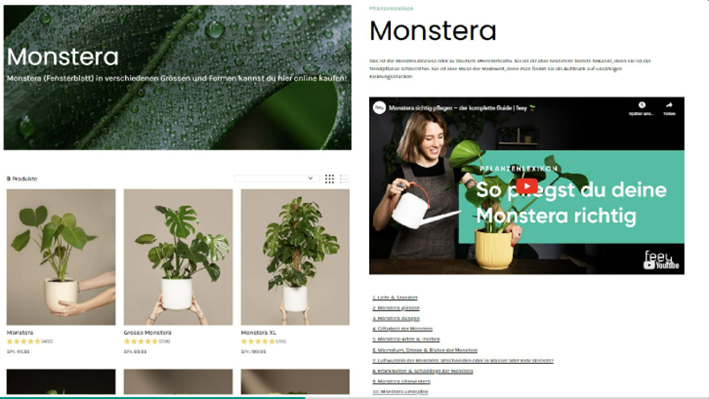

基本的な情報をわかりやすく伝えてくれて、評判が非常に良かったのはGabi Troxlerさん https://www.linkedin.com/in/gabriela-jennifer-troxler/の商品ページのSEOのセッションです。

成功する商品ページの要素:

・87%のユーザーにとって商品情報が購入する上で一番大事な判断材料であるデータがあり、充実した商品情報をページ上部の見られやすいところに配置すると良い、逆に他商品のレコメンド等、当該商品に関連しない情報をファーストビューに含めるのは良くない

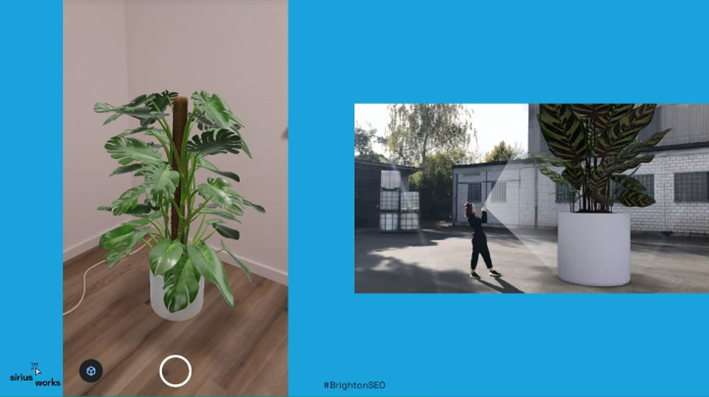

・購入後のイメージがつくようにビジュアルが非常に大事で、商品の種類によっては動画や、VRのシミュレーション等を提供しても効果的な場合がある(例えばGabiさんのサイトは植物の通販サイトなので、植物を自分の部屋に置いたらどう見えるかをスマホのカメラを使って見せるツールを導入したら効果的だった)

・口コミ等の信頼要素をしっかり担保すると良い、さらに実際に自社サイトで購入した履歴のあるユーザーに対して、例えばAmazonにある「Amazonで購入」のような、そのサイトでの購入者マークなどがあるとより信頼されやすい。ネガティブな口コミに対して、例えば「返金いたします」など対応に対する返信があるとなおよい。

・メリットを記載する場合が多いが、逆にユーザーに最も適切な商品を購入して満足してもらうために、デメリット・どんな人に向いていない商品か等の情報があると良い(例えばGabiさんのサイトだと留守番が多い人にむいていない植物、のような相性についての記載をしています)

・関連コンテンツ間でしっかり内部リンクを配置している

・商品に関連する情報系のコンテンツがあれば(例えばお手入れ方法)、安心要素になって商品へのハードルを下げるのに役立つ

3.UXのセッション

個人的に非常に興味あるUXのセッション、Ninsiima Rukademaさんが実験の重要性について話しました。

ユーザーは優れたUXを求めていて、ユーザー獲得コストが上がっているのにコンバージョン率が下がっている傾向が見られます。サイトで良くない体験をしたユーザーの半分はもうそのブランドに戻らないとのこと。UXの意識と、UXを改善するためのテスト、実験が大事になっていて、きちんとUX面の実験をするブランドは実験しないブランドより成長が早いというデータも出ています。以前からCRO(コンバージョン率最適化)という施策がありますが「Experimentation」(継続的な実験)にシフトしていると言われています。

最近CROが「Experimentation」(実験、繰り返されるテスト)にシフトしている

— Polina Kogan/コガン ポリーナ (@PolinaKogan) April 10, 2025

・CROはコンバージョンに特化して、目標が短期的で限定的

・実験はUX全体を対象として、目標は長期的、学び続けて継続的な成長に繋がる pic.twitter.com/drhVk1ajnp

実験を効果的に行うには以下が大事です。

・データを元にして決断をする

・失敗からも学ぶ

・何がよかったか、何がよくなかったか見るだけではなく、結果を詳細に分析して、更なる改善につなげる

・チーム間で連携して、他のチームの学びをテストに活かす、逆にテストの学びを他のチームに共有する

コガンのXでは他にもいくつかのセッションに関する投稿をしています。今回紹介したセッションも投稿にてスライドを紹介している場合がありますので、興味ある方はぜひコガンのXをチェックしてみてください。

【投稿例】

GoogleのMartic Splittさんによるレンダリングの基礎について

Carl Poxonさんによる人中心のコンテンツクラスター

Lily RayさんのSEOで最近成功しているサイトまとめ

ネットワーキング、ディスカッション、オフライン参加での学び

セッションと別に、今回は15人程度で集まって特定のテーマについて話す「ラウンドテーブル」という企画がありまして、コガンは上でセッションの紹介をしたNinsiimaさんも参加していたUXのラウンドテーブルに参加しました。最初にモデレータが、参加者が事前に提出した話したいテーマを紹介し、皆でディスカッションをしました。最後は、とある参加者さんの「コンバージョンが全くなくて困っている」という相談に対して40分ぐらい熱くアイディアを出し合いました。外部の色々な国の色々な会社のプロフェッショナルと議論できたことは非常に貴重な経験となり、どのトークよりも刺激的な時間でした。カンファレンスに参加される方はぜひこのような企画への参加をお勧めします。

もう1つ、カンファレンスのオフライン参加にはネットワーキングという大きなメリットがあります。ベンダーのブースで様々なサービスやツールを知ることができ、またカンファレンス以外の時間にも朝のヨガ、ジョギングや夜のパーティーなどがあり、全世界のSEO担当者に出会うことができます。

コガンは普段知らない人に声をかけることに躊躇しますが、今回は以前から参加しているWomen in Tech SEOという女性SEO担当者のコミュニティメンバーに募集をかけ、一緒にランチや夜のパーティーに参加する約束をしました。イギリス、ドイツ、アメリカ、イタリアやポルトガル等様々な国の、インハウス・エージェンシー・フリーランスの担当者と話ができて、皆の仕事の進め方やお客さんとの出会い方など普段聞く機会がない話を聞けて視野が広がりました。

Women in Tech SEOは全世界に10万人のメンバーがいて色々なカンファレンスに参加したり、日々コミュニケーションを取れるネットワークのため、日本の女性SEO担当者の方も是非参加してみてください。

そして去年と大きく違ったのは、皆と連絡先を交換するときにXのアカウントを持っている人がおらず、スピーカーのほとんどはXではなくLinkedInの情報をスライドに載せていました。少なくとも海外のWebマーケティング担当者が使っているSNSはXから完全にLinkedInに移ったのではないかと感じました。海外のSEO担当者と繋がりたい方は今後LinkedInを活用すると良いでしょう。

以上、2025年春のbrightonSEOレポートでした。