「AI時代のSEO戦略 ~変わる検索体験と企業がやるべきこと~」というテーマで、2025年8月22日にアユダンテのSEOコンサルタントの江沢と高橋が顧客限定ウェビナーを開催しました。

その中から“今後、コンテンツマーケティングはどうしていくべきなのか”という点に絞ってご紹介いたします。

AI時代において、どのようなコンテンツを作るべきか?

AIによって有象無象のコンテンツを生成できるようになった今、「コンテンツ制作ってこれからも必要なの?」という問いに対して、どのように向き合えばよいのでしょうか。

コンテンツマーケティングに携わる方々は、自分なりの見解を持っておくとよいでしょう。

今後どのようなコンテンツを作るべきかを考えるためには、「ユーザー行動にどんな変化があるか?」に着目することをおすすめします。

ユーザー体験は変わっていく

AIの普及が進むにつれ、そしてAIが生成したコンテンツに触れる機会が増えていくにつれ、ユーザーのニーズや行動は徐々に変わっていく可能性があると思います。

例えば以下のような変化が想定されます。

- 関心のあるコンテンツとの接点が強まりやすい

- ユーザーニーズの細分化

- ユーザーがWebサイトでやることは「確認」と「判断」

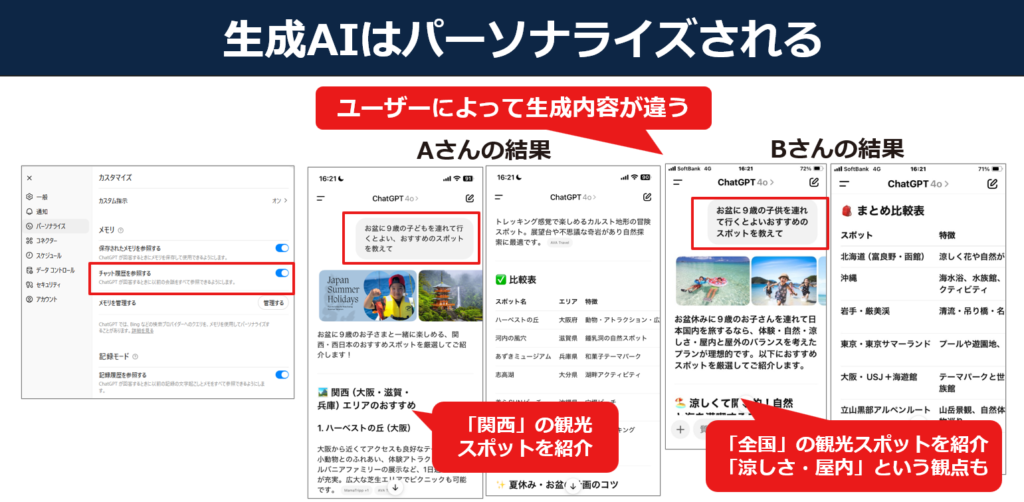

まず、生成AIはパーソナライズされることや、会話型であることが特徴です。

例えばChatGPTで同じ質問をしても、ユーザーによって返ってくる回答は違います。

パーソナライズが当たり前になっていくことによって、自分が関心を持っているコンテンツに触れる機会が増えやすくなるでしょう。

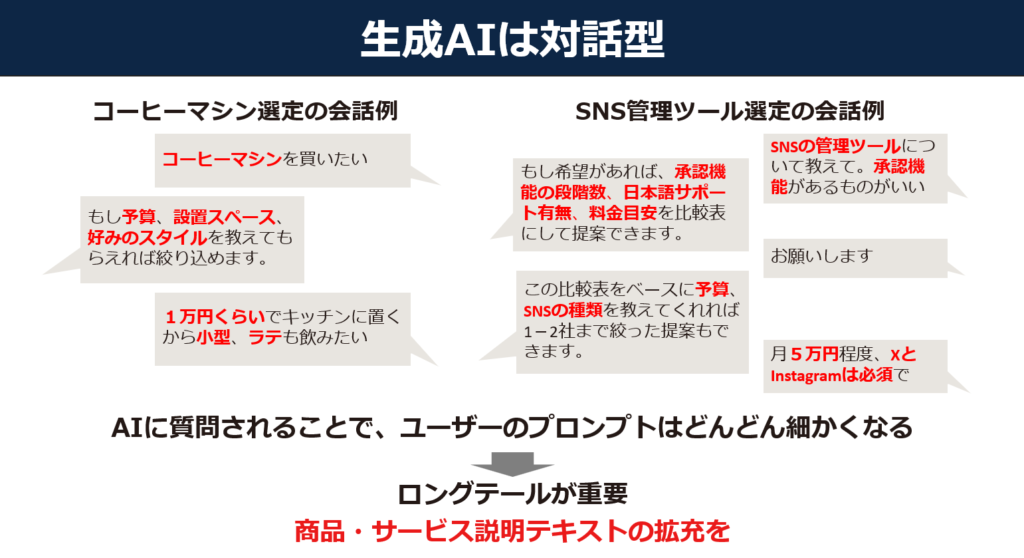

また、以下のように会話型のチャットでラリーをする中で、元々はユーザーが言葉にしていなかった詳細な条件を、言語化・顕在化していきやすくなるでしょう。実際、検索エンジンにおいても長いキーワードでの検索がどんどん増えているそうです(出典:Financial Times)。

このようなさまざまなユーザーニーズに応えるためには、ユーザーニーズを細分化して考え、詳細な情報を出し惜しみなくWeb上で発信していくことが重要なのではないでしょうか。

「AIが何を表示するのか?」という点にばかり着目してしまうと、AIのモデル進化や仕様変更に振り回される短命なコンテンツになってしまいかねません 。

「AIの普及によって、ユーザーの意識や行動が今までとどう変わるのか?」という点に注意を払うことが、本質的なコンテンツマーケティングに繋がっていくように思います。

「確認したい」「納得したい」というWebサイトの訪問理由を大事に

AIが普及していくこれからの時代において、「ユーザーがWebサイトに求めるもの」「Webサイトが価値を提供できること」について突き詰めて考えてみると、「確認」や「納得」に繋がるコンテンツを作り込んでいくことがより大事になってくるように思います。

海外のUX調査など、裏付けとなる調査データはいろいろとあるのですが、非常にわかりやすいアンケート調査をひとつご紹介します。

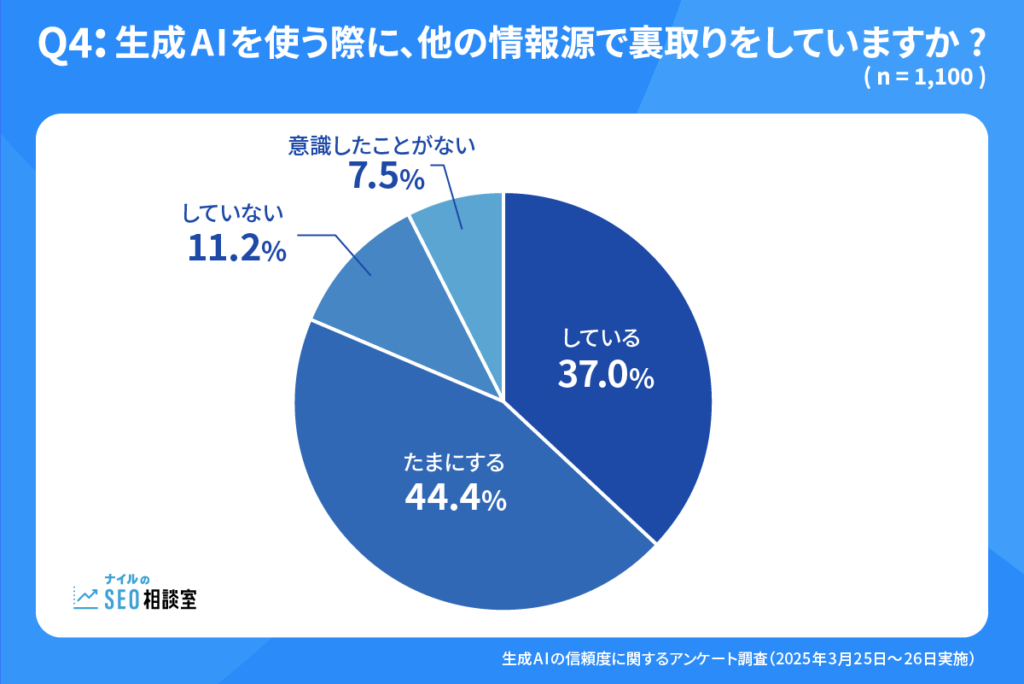

「生成AIの回答を他の情報源で裏取りしている」と明確に答えた人は37.0%、さらに「たまにする」と答えた人も44.4%にのぼり、実に8割以上のユーザーが何らかの形で裏取りを行っていることがわかりました。

つまり、AIが生成するコンテンツが便利だからといって、手放しで受け入れている状況ではないということです。

高額な商品の購入や、大事な人に関わることなど、より重要なトピックや失敗したくないトピックであればあるほど、人々はなおのこと「確からしい」と信じることができる情報を求めるでしょう。

これからのコンテンツマーケティングについて考えてみる

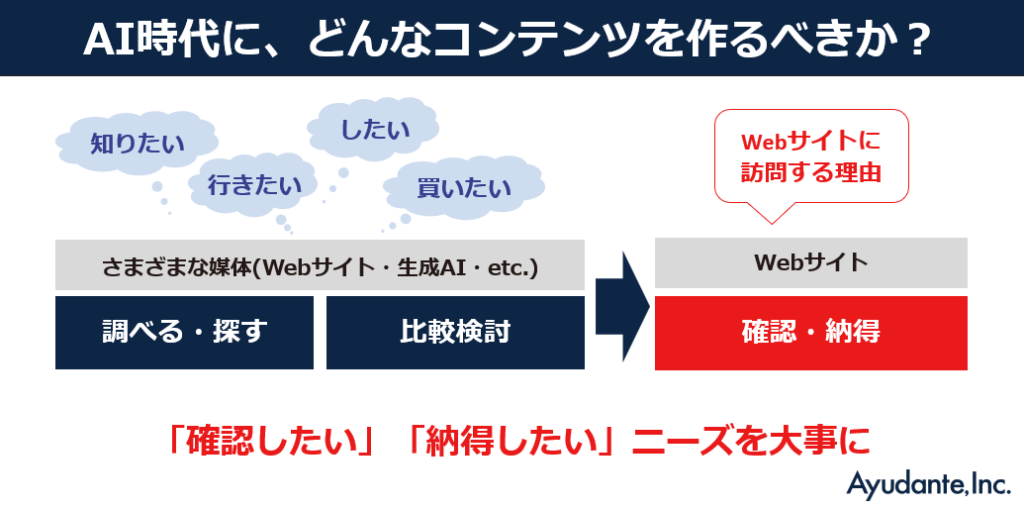

「調べる」「探す」「比較検討する」といった行動は、検索エンジンを使って調べるばかりでなく、生成AIを使う機会も増えています。

また、GoogleのAI Overviewsなど、AIが生成した回答を目にする機会が大幅に増えています。

それでも、「確認したい」「納得したい」という動機は、最終的にWebサイトに訪問する理由としてまだまだ揺るがないように思います。

ライトなニーズに応えるための情報提供よりも、ユーザーの目的達成をアシストするためのコンテンツを作る重要度が高まっていくと考えています。

どのようにしてユーザーに「確認できた」「納得できた」という実感を得てもらうか。

そのためにはどのようなコンテンツを提供すべきか。

ユーザーニーズを徹底的に考え抜き、作り込み、真摯にコンテンツ制作に向き合っていくことが必要でしょう。

その一方で、AIで代用できてしまうような浅いコンテンツは、コストを投下して作る意義がどんどん薄れていってしまう可能性が高いのではないかと感じます。

コンテンツマーケティングに携わる皆さんもぜひ、コンテンツとの向き合い方に対する見解や今後の方向性について、自分なりに考えてみて欲しいと思います。

以上、ウェビナーレポートの第3弾「コンテンツ編」をお届けしました。

- 【生成AI編】AI時代のSEO戦略 ~変わる検索体験と企業がやるべきこと~ ウェビナーレポート1

- 【AI Overviews編】AI時代のSEO戦略 ~変わる検索体験と企業がやるべきこと~ ウェビナーレポート2

アユダンテでは、これからもSEOやAIに関する情報を発信していきたいと思います。

最新情報はXやニュースレターにてお知らせしています。